「一級建築士になるには、どんな道のりが待っているのだろう?」

そう考えたことはありませんか。「何年も時間がかかるのでは」「学費や受験費用が心配」と、一歩踏み出せず悩んでいる方も多いはずです。

実際、一級建築士試験の合格率は例年【9~13%】程度と決して高くありません。学校経由での受験や実務経験を積むルート、学科・製図あわせて【累計600時間】以上の学習が必要といわれています。さらに指定科目を履修しなければ、受験資格すら得られない場合もあります。

しかし、近年の法改正で受験資格が緩和され、実務経験を後から積んで資格登録できるようになりました。これにより、社会人・主婦・学生といったさまざまな立場の方が、一級建築士をより目指しやすくなっています。

最短ルートや試験対策、費用・収入面まで、最新データを交えて具体的に解説します。「何から始めればいいか不安」「間違った選択で数年ムダにしたくない…」という方も、この記事ですべての疑問と不安がスッキリ解消できます。

最後まで読むことで、いま自分にとって一級建築士への一歩がどれだけ現実的なのかが見えてきます。まずはここから、あなたの本気の未来設計を始めてみませんか。

一級建築士になるには何が必要か基本知識と資格概要

一級建築士になるにはどんな資格の定義と社会的役割があるか

一級建築士とは、日本国内で建築物の設計・工事監理を行うために必要な国家資格です。一級建築士資格があれば、すべての用途・規模の建築物に対応できる設計・監理業務を遂行できます。住宅や商業施設はもちろん、大型ビルや公共施設の設計も担当可能となり、プロジェクト規模や責任の大きい業務を担うことができます。実際に建築士事務所の開設や、建築関連企業に勤務することも多く、社会に対する影響や信頼も非常に高い資格の一つです。

資格取得には、高度な建築知識と設計技術だけでなく、法令に精通しさまざまな関係者と協働できるコミュニケーション力も求められます。今後の都市づくりや、安心・安全な住環境の整備に貢献する重要な役割を担います。

一級建築士になるには資格のメリットと活かせる職域を把握しよう

一級建築士の資格を取得することで得られるメリットは幅広いです。まず、設計できる建築物の範囲が他の建築士資格より大きく拡大し、大型公共施設や高層ビルなどあらゆるプロジェクトへの参画が可能です。そのため、設計事務所はもちろん、ゼネコンや住宅メーカー、官公庁などでの活躍も期待されます。

資格手当や給与面で優遇があることはもちろん、キャリアアップや独立開業が現実的となり、年収アップのチャンスも広がります。さらに建築物の企画・設計・監理などの中核的な仕事を任されることが多く、建築業界でのキャリア形成において非常に重要な位置付けです。

代表的な就業先や活かせる職域を以下の表に整理します。

| 活かせる職域 | 業務内容例 |

|---|---|

| 建築設計事務所 | 建築物の設計、現場監理 |

| ゼネコン・建設会社 | 設計・施工管理、技術部門 |

| 住宅メーカー | 住宅設計、商品開発 |

| 官公庁 | 建築確認・審査、都市計画関連業務 |

| 不動産・開発会社 | プロジェクト企画・アドバイザー |

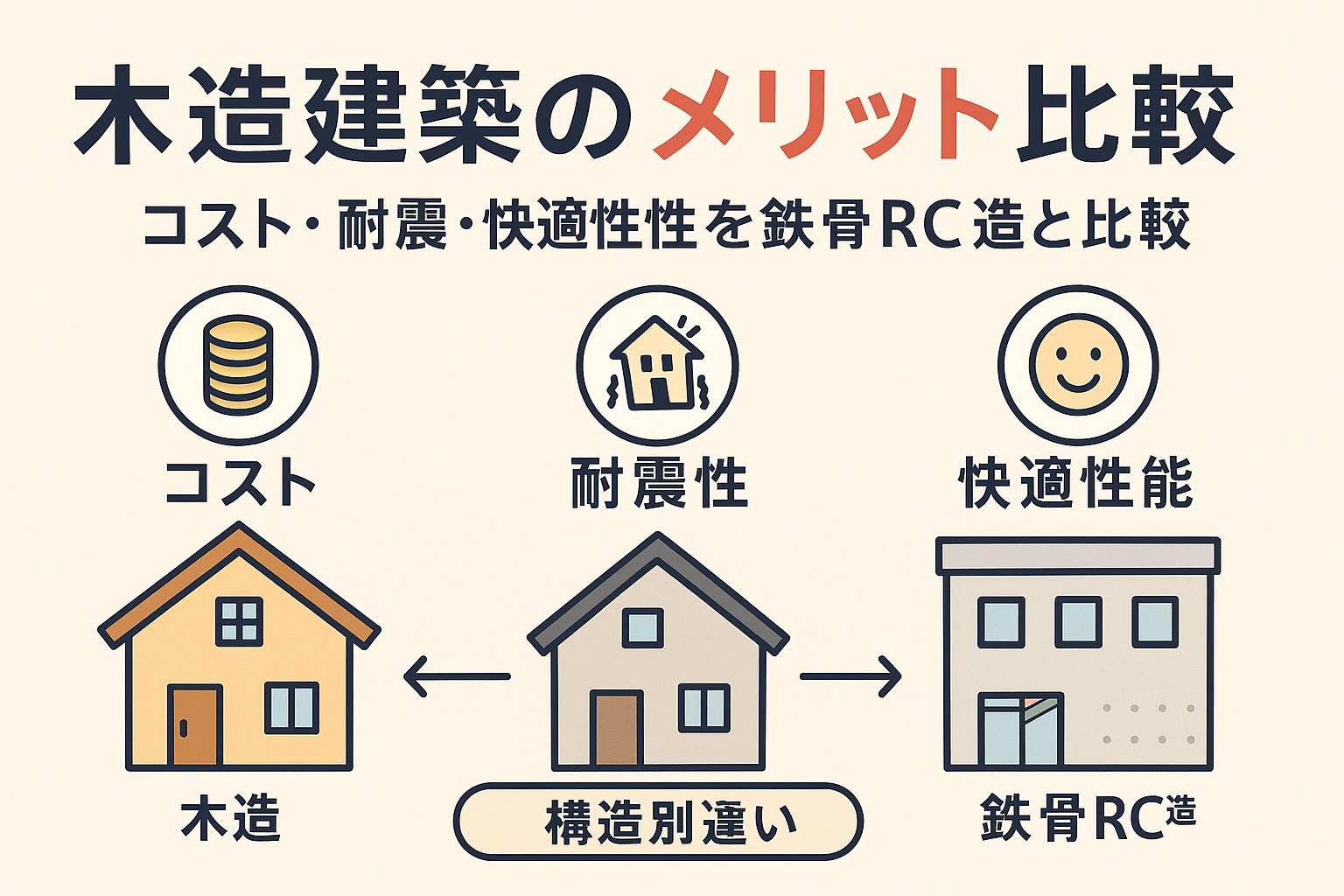

一級建築士になるには確認しておくべき建築士資格の種類と比較|一級・二級・設備士の違い

建築士には主に一級建築士・二級建築士・建築設備士の3種類があります。それぞれ設計できる建築物の規模や用途、専門性が異なるため、目指すキャリアや職種により最適な資格を選択することが重要です。違いを比較しやすいように表にまとめました。

| 資格名 | 設計できる建築物の範囲 | 主な職域・特徴 |

|---|---|---|

| 一級建築士 | すべての建築物 | 大型ビル・公共施設等OK |

| 二級建築士 | 木造住宅・中小規模建築物まで | 主に住宅系・小規模設計 |

| 建築設備士 | 設備設計に特化(資格単独不可) | ビル設備、空調、電気専門 |

一級建築士は最高位の資格で、他資格より業務の幅と社会的ステータスが高いのが特徴です。二級建築士は、住宅設計など地域密着型のキャリアに向いています。建築設備士は主にビルや大規模施設の設備設計に強みがあり、一級・二級建築士と併用して取得するケースが多くなっています。自分の目指したい働き方やキャリアプランに応じて、どの資格を選ぶかしっかり検討しましょう。

一級建築士になるには何が受験資格として必要か詳しく解説

一級建築士になるためには、所定の学歴または実務経験を満たしていることが重要です。資格取得には大学や専門学校、高等専門学校の指定学科卒業や、建築業界での経験年数が大きく関わります。受験資格が得られるルートや、各ルートで求められる条件を正確に理解することが近道です。近年の試験制度改正により、必要な実務経験や学科要件にも変更が加えられています。最新の要件を押さえて、自分に最適な取得方法を検討しましょう。

一級建築士になるには学校ルート(大学・高専・専門学校)の選び方が重要

学歴を生かして一級建築士受験資格を得る場合、どの学校を選ぶかが最初の大きなポイントです。特に指定学科を修了することで受験資格が得られます。代表的な学校別の特徴を下記のように整理します。

| 学校種別 | 受験資格取得までの期間 | 必要な学科 | 備考 |

|---|---|---|---|

| 大学(建築学科等) | 4年(卒業必須) | 指定科目単位の取得が不可欠 | 国公立や私立の違いも |

| 短期大学 | 2年(+実務2年~) | 指定科目単位を満たす必要 | 実務経験が必須となる |

| 専門学校 | 3年制は卒業と実務要 | 指定科目と卒業、実務経験 | 2年制だと実務追加要件有 |

| 高等専門学校 | 5年修了で要件満たす | 指定科目修了 | 修了後すぐ受験可 |

こうした違いを踏まえて、自身の進路や学びたい分野、卒業後のキャリアと合わせて進学先を選びましょう。特に指定科目が何かを事前に確認しておくことで、受験時のトラブルを防げます。

一級建築士になるには指定科目の履修要件や学校選びのポイント

一級建築士の受験資格を得るには、学校ごとに定められた指定科目を正しく履修することが基本です。学校説明会やシラバスで「建築設計」「構造力学」「法規」などの必須単位数を事前にチェックしましょう。履修漏れがあると資格条件を満たせなくなるため注意が必要です。また、合格実績や学費、卒業後の進路サポートも学校選びでは重要な判断材料となります。進学前に情報を集めることがスムーズな資格取得に近づく第一歩です。

一級建築士になるには実務経験ルート|設計事務所勤務や施工管理経験の必要性

学校の指定学科以外を卒業した場合や、学歴が条件を満たさない場合でも、建築分野での実務経験を積めば一級建築士試験の受験資格を得ることが可能です。指定された年数(例:高卒の場合は通常7年以上の実務経験)が必要となります。主な対象となる実務は、建築設計事務所での設計補助や、現場での施工管理、建築会社での建築関連業務などです。経験内容や在籍期間が証明できる書類をしっかり用意し、キャリアの中で多様な建築業務に携わることが要件クリアのポイントとなります。

一級建築士になるには法改正による最新受験資格の変更点に注意

近年の法改正により、「実務経験は受験資格ではなく登録要件」に変更されるなど、制度が大きく見直されています。2020年度以降は、建築系の指定科目を修了していれば実務経験なしで一級建築士試験にチャレンジできるケースが増えました。試験合格後に所定の実務経験を経て登録を行う流れへと変化しています。自分の卒業年度や経歴によって要件が異なる場合があるため、最新の制度情報を学校や公式機関の案内で常にチェックしてください。

一級建築士になるには知っておきたい試験内容・合格基準・合格率

一級建築士を目指すには、試験内容や合格基準を正確に把握して計画的に準備することが重要です。建築関連の大学や専門学校を卒業した方、社会人や未経験から挑戦される方でも、受験資格や学科・製図試験の内容と評価基準を理解しておけば、効率的に学習を進められます。ここでは試験の中身・合格率・申込方法まで解説し、最適な対策を提示します。

一級建築士になるには学科試験|科目ごとの配点と重点対策箇所

一級建築士の学科試験は5科目で構成され、各分野のバランスが合格のポイントです。

| 科目 | 配点(例) | 重点対策ポイント |

|---|---|---|

| 計画 | 20 | 建築計画史、都市計画、住宅計画など |

| 環境・設備 | 20 | 建築設備、環境工学、法規関連 |

| 法規 | 30 | 建築基準法、関係法令、都市計画法の理解 |

| 構造 | 30 | 構造計算、耐震性、構造種別ごとの特徴 |

| 施工 | 20 | 建築施工や現場管理、安全対策 |

法規や構造は配点が高く、短期集中型の勉強が有効です。早めに過去問で出題の傾向や重要ポイントを抑えるのが合格率向上の鍵です。

一級建築士になるには設計製図試験|課題内容と評価ポイント

設計製図試験では、計画力や図面作成技術が評価されます。試験は「課題文」から建築物のプランニングと詳細な図面作図までを行うもので、現場で即戦力となる力を試されます。

評価項目は

-

法規制への適合

-

図面の正確さと表現力

-

構造や設備の整合性

-

提出図面(平面図・立面図・断面図・計画要点等)

建築士としての知識や設計・施工現場の経験も活かされるため、実際の例題や過去課題の練習が必須です。

一級建築士になるには過去の合格率推移と大学別データ分析

一級建築士試験の合格率は例年10~15%程度と非常に低く、難易度の高さがうかがえます。大学別では、国公立や建築系上位大学でやや高い傾向にありますが、専門学校卒や社会人受験者も増えています。近年の合格率推移や主な大学別データの一例を示します。

| 年度 | 総合格率 | 主な大学合格率(例) | 備考 |

|---|---|---|---|

| 2022年 | 12.8% | 国公立上位:約18% | 難化傾向 |

| 2023年 | 13.1% | 私立建築系:約14% | 横ばい |

合格率が低い理由は範囲が広いこと、学科・製図両方の高い基準、対策の遅れが影響します。

一級建築士になるには試験のスケジュール・申込詳細・注意点を確認

一級建築士試験は年1回の実施で、申し込み期間や受験資格確認に細心の注意が必要です。申込は通常4月上旬~中旬の2週間程度で、インターネット受付が主流です。不備や誤申告があると受験できませんので、準備を確実に行いましょう。

スケジュールの目安

-

出願期間:4月上旬~中旬

-

学科試験:7月中旬

-

製図試験:10月頃

-

合格発表:12月

注意点リスト

-

受験資格(学歴・実務経験など)の証明書類を用意

-

出願時の個人情報、卒業証明・単位取得証明の提出

-

手数料納付や書類不備のチェック

しっかりスケジュールを管理し、余裕をもって手続きを進めることが成功の第一歩です。

一級建築士になるには不可欠な効果的勉強法と戦略

一級建築士になるには独学合格の現実|合格者の学習時間と質

一級建築士試験を独学で合格するには、膨大な学習時間と高い自己管理能力が求められます。実際の合格者を見ると、1日2~3時間、1年かけて計800~1000時間以上を目安に計画的な学習を積み上げています。独学の最大のポイントは、過去問題を繰り返し解き、試験傾向を体得することです。解説書や市販テキストを活用し、分野ごとに弱点を見極めて徹底的に潰していきます。働きながらの独学の場合は、通勤時間やすき間学習を最大活用し、効率重視の学習サイクルをつくることが重要です。

一級建築士になるには予備校・通信講座の活用法と選び方

予備校や通信講座は多数存在し、それぞれに特色や料金体系があります。効率良く学びたい方、独学が不安な方はカリキュラムの充実度やサポート力に着目して比較検討しましょう。多くの予備校では、オンラインと通学を選択でき、社会人や主婦も両立しやすい体制です。また、添削・質問体制や模擬試験の有無も比較ポイントとなります。

| 比較項目 | 予備校 | 通信講座 |

|---|---|---|

| 学習スタイル | 通学・オンライン | オンライン中心 |

| 費用 | やや高い | 比較的安い |

| 質問対応 | 充実 | メール・チャット中心 |

| 模試・添削 | あり | あり |

選ぶ際は、過去の合格実績や卒業生の声、最新カリキュラム対応かを必ず確認しましょう。

一級建築士になるには忙しい社会人・主婦・学生のためのスケジュール例

限られた時間で合格を目指すには、生活スタイルに合わせた学習計画が欠かせません。以下は忙しい方におすすめの学習パターンです。

-

平日:朝30分+通勤・昼休み30分+夜60分

-

週末:2~3時間まとめて学習

-

月単位で進捗チェック&復習

-

苦手分野は週ごとに重点配分

このように分割学習と定期的な自己評価を組み合わせることで、効率良く知識を定着させられます。家事や仕事との両立では、家族や周囲の協力を得ることも成功のポイントです。

一級建築士になるには合格率を上げる科目ごとの勉強ポイント

一級建築士の学科試験は「計画」「環境・設備」「法規」「構造」「施工」の5科目で構成されます。全体の合格率は10~15%前後と難関ですが、科目ごとのポイントを押さえて対策すれば合格率を上げることが可能です。

-

計画:過去問を軸に出題傾向のパターン化。図や統計問題も重点的に演習。

-

環境・設備:暗記と理論のバランス。最新の建築設備トレンドを常時チェック。

-

法規:条文の正確な理解と早解き訓練。法改正や条文変更にも注意。

-

構造:計算問題は必ず解法パターンを身につける。苦手なら専門テキスト併用。

-

施工:現場イメージと用語の理解。実務経験者は現場知識も加えて対策。

各科目のバランスを意識しつつ、得意分野を伸ばしつつ不得意科目も底上げする学習が求められます。

一級建築士になるには必要な取得費用・期間と経済的支援制度

一級建築士になるには資格取得のための全体費用・時間の目安

一級建築士になるためには、受験までに必要な学歴や実務経験に応じて、費用や期間が大きく異なります。大学の建築系学科を卒業する場合、国公立大学と私立大学で学費の目安は次の通りです。国公立大学は4年間で約250万円〜350万円、私立大学では400万円〜700万円が一般的とされています。専門学校は2年制または3年制のコースがあり、学費は総額で200万円〜400万円程度が相場です。

建築士試験の受験料は、学科試験と設計製図試験を合わせて約2万円前後かかります。また、独学の場合も、参考書・問題集・模擬試験の費用として合計3万円〜5万円程度が想定されます。予備校や通信講座を活用する場合は、追加で20万円〜50万円程度の負担となる場合があります。

建築系大学卒業者の最短ルートでは、学部在学期間4年+卒業後すぐに受験が可能です。一方、実務経験が必要な場合や夜間・通信制を活用する場合は、最短でも2年〜4年ほどの期間がかかることが多いです。

| 学歴・コース | 最短期間 | 学費目安 |

|---|---|---|

| 国公立大学 | 4年 | 250万〜350万円 |

| 私立大学 | 4年 | 400万〜700万円 |

| 専門学校(2年制) | 2年 | 200万〜300万円 |

| 専門学校(3年制) | 3年 | 300万〜400万円 |

| 夜間・通信制大学 | 4〜5年 | 200万〜400万円 |

一級建築士になるには奨学金・補助制度と費用節約のヒント

資格取得のための費用を軽減するために、奨学金や補助制度の活用は非常に有効です。日本学生支援機構の奨学金は、大学や専門学校に在学する多くの学生が利用でき、給付型・貸与型ともに充実しています。自治体や建築業界団体による独自の奨学金・支援金も存在し、高い学費負担をサポートしてくれます。

費用節約のポイントとしては、教科書や参考書の中古利用、図書館の活用が挙げられます。予備校や通信講座は無料説明会や割引キャンペーンを利用するのも賢明です。また、社会人であれば、企業の資格取得補助金や教育訓練給付金の対象制度もあります。これらをうまく使うことで、経済的なハードルを下げながら一級建築士を目指すことが可能です。

-

給付型・貸与型奨学金を活用

-

地域や業界団体の奨学金も定期的に調査

-

資格取得補助金・教育訓練給付金を確認

-

教材や過去問は中古や無料公開サイトも積極的に利用

一級建築士になるには夜間・通信制学校の活用メリット・デメリット

夜間や通信制学校は、働きながら無理なく専門知識を身につけたい社会人や主婦に人気のある選択肢です。最大のメリットは、学びと仕事を両立できることと、日中の時間を有効活用できる点にあります。特に通信制は全国どこからでも受講が可能で、時間や場所に縛られずに学習を進めることができます。

一方で、夜間・通信制は自己学習力や計画性が強く求められる点や、クラスメートとの交流が制限されやすい点がデメリットとなります。また、通学制と比べてカリキュラムや施設利用に制約があることも想定しておきましょう。

| 利用形態 | 主なメリット | 主なデメリット |

|---|---|---|

| 夜間学校 | 仕事と両立しやすい、学費が比較的安い | 授業時間が限られ疲れやすい |

| 通信制学校 | 時間・場所に縛られない、自分のペースで可能 | 質問・交流機会が少ない、自己管理が必要 |

これらの特徴をよく理解し、自身の状況や働き方に合った学習スタイルを選ぶことが重要です。

一級建築士になるには取得後のキャリアパスと収入事情

一級建築士になるには資格保持者の年収相場と職場環境を知る

一級建築士の資格を取得すると、就職先や転職先の選択肢が大幅に広がります。年収の相場は勤務先や地域、実務経験により異なりますが、都心部の設計事務所や大手建設会社では約500万円から800万円が一般的です。管理職や独立開業した場合は1000万円を超えるケースも珍しくありません。一方、地方都市や中小事務所の場合は400万円台からのスタートとなることもあります。職場環境では、設計・監理業務はもちろん、専門性が高い現場管理・施工管理など幅広い業種で活躍可能です。資格を持つことで、キャリアアップや昇進のスピードも速まります。下記のテーブルは職場別の一例です。

| 主な職場 | 平均年収目安 | 特徴 |

|---|---|---|

| 設計事務所 | 450万~900万円 | デザイン・設計業務中心、やりがい大 |

| 建設会社 | 500万~1,000万円 | 管理職・現場監督も可、福利厚生が充実 |

| 官公庁・自治体 | 400万~700万円 | 安定性が高い、公的プロジェクトも多い |

| 独立・開業 | 600万~2,000万円 | 実力次第で高年収、自己裁量が大きい |

一級建築士になるには多様な働き方|建築設計以外の活躍フィールド

一級建築士の活躍の場は設計事務所にとどまりません。建築現場の現場監督、建築設備・構造の専門職、行政機関の建築確認担当、さらには不動産やリフォーム業界、建築コンサルティングなど多岐にわたります。近年は、省エネや耐震といった法規制の知識が求められる分野も増加しており、資格を活かした働き方の幅がどんどん広がっています。

-

施工管理や現場監督として働く

-

不動産開発や建築商品企画への転職

-

住宅メーカーやハウスメーカーでのプランナー職

-

建築法規の専門家や技術顧問としての活動

-

建築専門学校や大学の講師職

これにより、自分の興味関心やライフスタイルに合わせたキャリア選択が可能となります。

一級建築士になるには他資格とのダブル取得で広がるキャリア選択肢

一級建築士の資格に加えて、他の建築系資格や国家資格を組み合わせることで、キャリアの幅や将来性が一層広がります。特に「建築設備士」「構造設計一級建築士」「施工管理技士」などの取得は専門性向上だけでなく、管理職や独立に有利です。

| 組み合わせる資格 | メリット |

|---|---|

| 建築設備士 | 設備設計分野の受注が増加、設備設計事務所も選択可 |

| 構造設計一級建築士 | 大規模・特殊建築物の設計で活躍、求人需要が高い |

| 施工管理技士 | 建設現場の統括、元請会社でのキャリアアップ |

| 宅地建物取引士 | 不動産分野進出や土地活用企画職にも挑戦可 |

複数の資格を活かすことで、市場価値が高まり、転職や独立開業時にも大きな武器となります。専門分野に特化しながらも柔軟にキャリアプランを描くことが可能です。

一級建築士になるには最短ルートとスケジュール実例

一級建築士資格の取得は、日本で建築設計・監理などの専門業務を行う上で欠かせないステップです。効率的に目指すためには、自分に合った最短ルートを把握し、計画的に準備を進めることが重要です。下記では、大学在学中から目指す方法、社会人として実務と両立する方法、最短合格に必要なポイントまで、最新の受験資格や実例を交えてわかりやすく解説します。

一級建築士になるには大学在学中に目指す最短ルート詳細

大学または短大・高専の建築系学科を卒業する場合、効率的な受験が可能です。建築学科なら指定科目を取得し、所定の修業年限を修了後にすぐ受験資格を得られます。

| 学校区分 | 必要修業年限 | 卒業と受験資格 |

|---|---|---|

| 大学(建築系) | 4年 | 卒業見込みから受験可 |

| 短大・高専(建築系) | 3~5年 | 卒業見込みから受験可 |

特に国公立・私立を問わず建築学科を卒業していれば、実務経験は申込時に不要です。さらに効率化を狙う場合は、「大学在学中に指定科目単位を早めに取得し、4年生の12月試験に照準を合わせる」ことで、即受験が現実的です。

おすすめポイント

-

必須単位取得を常に確認

-

合格率が高い大学を選択肢に入れる

-

卒業後の実務経験が不要で、試験後に登録用の経験を積む流れが主流

一級建築士になるには社会人が実務経験と勉強の両立を図る方法

社会人から一級建築士を目指す方は、実務経験を積みながら試験勉強の両立が求められます。2020年法改正以降、実務経験がなくても受験ができるケースが増え、働きながら合格を目指す道も広がっています。

【主な進路】

-

建築設計や施工会社に勤務しながら実務経験年数を積む

-

通信講座や専門学校の夜間コースで学科試験対策

-

実務経験ゼロの未経験者は、卒業後早期に受験のみ挑戦も可能

両立のコツ

-

毎日2時間ずつの学科学習時間を確保

-

忙しい時期は過去問演習に集中

-

専門学校や予備校の利用で知識の効率習得

-

職場環境の理解・サポートも大切

社会人からの合格者も年々増加しており、ステップごとに目標設定することが成功のポイントです。

一級建築士になるには最短合格のためのポイントと注意点

一級建築士試験の合格率は例年10~15%前後と難易度が高いですが、効率的な学習法と最新制度の理解が合格への近道です。

合格のためのポイント

-

配点割合の高い「計画」「法規」「構造」を重点的に学習

-

過去問と最新出題傾向の徹底分析

-

模試や直前講座を積極利用

-

専門書籍・教材の活用、独学と集団学習のバランス

【注意点】

-

受験資格となる学歴や指定科目単位不足、書類不備は毎年報告されるミス

-

制度改正(例:実務経験の登録要件化)に伴う最新情報の確認

下記の比較リストで、自分の状況に合ったスケジュール設計が重要です。

-

大学卒業:在学中に受験可、卒業後すぐ登録実務開始

-

社会人・未経験:卒業後受験、合格後に指定実務経験で登録

-

二級建築士保有後:実務と学習を両立しつつ最短チャレンジ

効率的なスケジューリングと制度理解が、合格への確実な一歩です。

一級建築士になるには各種資格申込や受験関連の詳細ガイド

一級建築士になるには、受験資格や申込手順、試験当日の準備といった細かなポイントまでしっかり押さえることが必要です。社会人や大学生、専門学校生など、現状の背景に応じて対策や準備方法も異なります。下記では、申込から受験までの流れや、資格が足りない場合の対策、当日の注意事項について、分かりやすくまとめています。

一級建築士になるには試験申込の流れとオンライン申込の留意点

一級建築士試験はインターネット申込が主流で、申込には期限や書類提出など複数の手順が必要です。近年の申込手順は以下のようになります。

| 項目 | 内容 |

|---|---|

| 申込期間 | 例年4月初旬から約2週間、公式日程で要確認 |

| 必要書類 | 学歴証明書・実務証明書・顔写真など |

| 申込方法 | 一級建築士試験公式サイトよりオンライン登録 |

| 手数料納付 | クレジット等で指定期間内に支払いが必要 |

| 提出先 | 全てオンライン提出、例外時は郵送も可 |

オンライン申込の注意点:

-

書類の不備や顔写真サイズは細かくチェック

-

登録フォームの個人情報入力は間違いがないか確認

-

申し込み完了後は必ず申込確認メールを保存

提出漏れや記入ミスは受験が認められない場合もあるため、落ち着いて1つずつ作業を進めましょう。

一級建築士になるには申込資格が不足している場合の対策・代替ルート

一級建築士を目指す際に、受験資格となる学歴や実務経験が不足している場合でも、いくつかの対策や代替ルートがあります。主な選択肢は次の通りです。

主な代替ルート:

- 専門学校や大学への進学

- 建築系指定科目のある大学・専門学校・短大を修了することで資格を得られます。

- 実務経験の積み重ね

- 学歴不問でも、所定年数の実務経験(例:高卒なら7年以上)を積めば受験が可能。

- 二級建築士取得→一級建築士受験

- 先に二級建築士を取得することで一部条件を短縮できる場合あり。

資格取得の最短ルートや、自分に合った学習方法は、現在の学歴や仕事状況によって異なります。過不足のある科目・単位を履修できる通信講座や、社会人向けの夜間課程も近年人気があります。

一級建築士になるには試験当日の注意事項と持ち物、受験マナー

試験当日は万全の準備が合否を分けるポイントになります。忘れ物や遅刻防止のために、前日までに必要物品や注意点を整理しておきましょう。

| 持ち物 | 内容 |

|---|---|

| 受験票 | 忘れると受験不可 |

| 本人確認書類 | 運転免許証・パスポートなど公的証明書 |

| 筆記用具 | HB~B程度の鉛筆・消しゴム・定規 |

| 時計 | 試験会場によって時計設置がない場合あり |

| 食事・飲み物 | 昼休憩が長めのため、軽食や水分補給を持参 |

受験マナーの注意点:

-

試験会場では静粛を守り、他の受験生への配慮を忘れない

-

スマートフォンは必ず電源を切る

-

時間にゆとりを持って会場へ到着する

効率的かつ安心して受験するため、事前チェックリストを作成しておくのもおすすめです。試験日直前も体調管理を念入りに行い、ベストコンディションで臨めるよう心がけましょう。

一級建築士になるにはよくある質問と細かい疑問の解説集

一級建築士になるにはどれくらいの期間がかかる?

一級建築士になるまでの期間は、以下のように学校や実務経験のルートによって異なります。

| ルート | 必要な学歴・経験 | 最短年数 |

|---|---|---|

| 大学(建築系四年制卒) | 卒業後すぐ受験可能 | 約4年 |

| 専門学校(建築系二年制卒) | 卒業後3年の実務経験 | 約5年 |

| 高校卒や実務から | 7年以上の実務経験 | 約7年 |

建築系大学在学中から計画的に単位を修得すれば最短ルートが可能です。大学ランキングや合格率にこだわるなら、国公立や合格率の高い大学を選ぶのもポイントになります。社会人や主婦の方であれば、通信制や夜間の建築専門学校を活用し、働きながら資格試験の準備をするパターンも選択肢です。

一級建築士になるには年間の合格率はどのくらい?

一級建築士試験の合格率は例年10%台で推移しており、難関国家資格です。

| 試験種別 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率(目安) |

|---|---|---|---|

| 学科試験 | 約30,000名 | 約5,000名 | 約17% |

| 設計製図 | 約11,000名 | 約4,000名 | 約37% |

※合格率は年度により若干変動があります。

強調すべきポイントは、大学や専門学校によって合格率に違いがあり、例えば大学別ランキング上位校は対策やカリキュラムの充実により合格実績も高い傾向です。正確な合格基準と出題傾向を押さえ、過去問や模試を活用して着実に知識を積み上げれば十分合格が狙えます。

一級建築士になるには社会人から独学での合格は可能か?

社会人や実務経験者からでも独学で一級建築士試験に合格した例は多数あります。合格のために重視すべきポイントは次のとおりです。

-

強い自己管理と継続的なスケジュール作成

-

公式テキストや参考書、過去問題集、解説書の有効活用

-

通信講座やオンライン学習の併用による効率アップ

-

模試やアウトプット型の学習で実践力を養う

独学の場合も、法改正や受験資格の最新情報、申込方法などを常に確認し、準備を充実させることが成功への近道です。働きながらの場合、通勤時間やスキマ時間も学習に充てる意識が重要となります。

一級建築士になるにはなれないケースはどんな場合か?

一級建築士になれない主なケースは下記のようになります。

-

受験資格が満たせていない(必要な学歴や単位、実務年数が不足している)

-

指定建築科目の履修が一部でも未達の場合

-

実務経験年数や職種に要件違反、アルバイトのみで要件未充足の場合

-

二級建築士や建築設備士などの資格未取得かつ受験資格要件をすべて満たしていない

また、学歴や実務経験の申告内容が不十分だったり、登録要件に違反している場合も免許取得ができないため注意が必要です。最新の法改正をチェックし、受験直前までに全ての条件をクリアしておくことが求められます。

一級建築士になるには取得後のキャリアアップはどう進めればよいか?

一級建築士資格取得後は、設計事務所・建設会社・官公庁など幅広い職種で活躍が可能です。資格保有者の平均年収は約600~800万円前後で、スキルや実績を積むほど高収入が期待できます。

主なキャリアパスは以下の通りです。

-

建築設計事務所で意匠設計、構造設計、設備設計

-

施工管理技士やプロジェクトマネジメントへの転身

-

独立開業やコンサルタントとしての活躍

-

官公庁や教育機関での技術指導員、専門職

資格により独自の案件に挑むチャンスが広がり、建築現場の責任者としても信頼されます。さらに、二級建築士取得後に一級を目指す流れや、登録後の継続教育・スキルアップの講座受講も推奨されます。自身の目指す建築士像に合わせて、柔軟なキャリアプランを描くことが成功のポイントです。