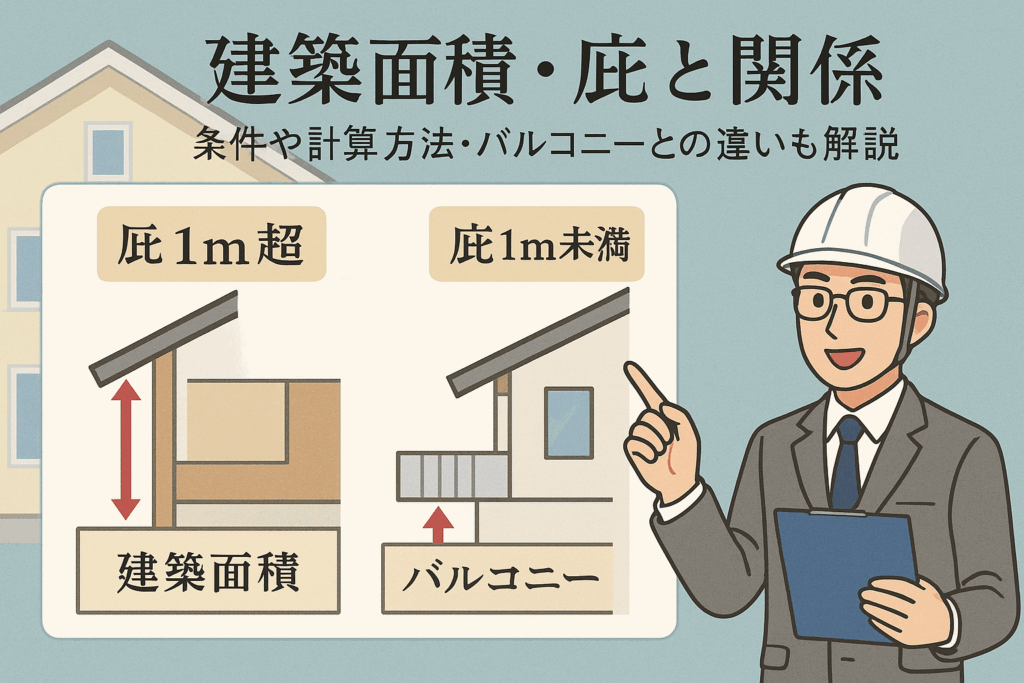

「庇(ひさし)が建築面積に含まれるかどうか、たった『1m』の差が将来的な資産価値や税金に大きく関わることをご存じでしょうか。強風や日射避け、デザイン性だけでなく、設計や確認申請・建ぺい率・土地有効活用にまで影響するのが庇の“建築面積”問題です。

実際の住宅や物流倉庫では、庇の長さが【1m未満】なら建築面積に算入されず、わずか【1m】を超えるだけで算入対象となる明確な法基準が定められています。しかも地域や用途ごとに行政の運用や条例対応が異なり、「庇の柱の有無」や「袖壁との構造関係」によっても運用が変わるため、設計の初期段階から正確なルール理解が不可欠です。

「この庇は面積に含まれる?想定外の建築費や税金が発生しない?」と不安に感じていませんか。放置すると税額や敷地活用に無駄が生じる場合もあるため、今のうちに最新の庇×建築面積ルールを押さえておくことが損失回避のカギ。

この記事では、2023年度までの最新法改正や行政通知、実際の運用事例から庇の算入条件・除外ポイント・注意点を徹底解説。多くの設計現場・申請窓口で“つまづきやすい論点”を、実例比較とともに体系的に整理しています。続きを読めば、迷いがちな「庇建築面積」判断の“今すぐ現場で使える根拠”を手に入れることができます。

- 庇と建築面積の基礎知識を正確に理解する

- 庇が建築面積に算入される条件と例外パターン

- 建築面積計算における庇と柱・袖壁・支持構造の扱い

- 建ぺい率・延床面積・他の面積との関係性と間違えやすいポイント

- 建ぺい率に算入される庇の条件を詳細に解説

庇と建築面積の基礎知識を正確に理解する

庇は建築面積にどう影響するのか―建築基準法をもとに解説

庇は建物から外壁の外に水平に突き出している部分で、雨避けや日射対策で重要な役割を持ちます。建築基準法施行令では、庇の先端から1mまでの部分は建築面積に含まれません。ただし、1mを超える場合は超過部分のみ建築面積へ算入されます。例えば、庇が2m出ている場合は1m分だけ建築面積対象となります。5mの場合は4m分が算入されます。庇の下に柱があるケースでは、柱の位置が先端から1m以内であってもその柱の投影面積は建築面積に加算されます。誤認しやすいので注意が必要です。

ひさし・軒・バルコニー等類似部位との違いも説明

庇とひさし・軒・バルコニーは形状や機能が似ていても、建築面積への算入基準が異なる点があります。軒やひさしは、基本的に庇と同じく突出1mまで不算入ですが、囲われたバルコニーは建築面積に含むケースが一般的です。

| 部位 | 建築面積への算入 | 備考 |

|---|---|---|

| 庇 | 先端から1m超部分 | 基準法施行令制定 |

| ひさし・軒 | 先端から1m超部分 | 概ね庇と同様 |

| バルコニー | 囲われていれば算入 | 3方向以上囲み・屋根あり等 |

| バルコニー柱 | 柱の投影は原則算入 | 先端位置と関係なく投影で算出 |

バルコニーやテラスは「屋根付き・3方以上を壁で囲む」場合など、算入条件が追加で定められているため注意が必要です。用途や設計によって適用基準が異なる点も確認しておきましょう。

建築面積とは何か:敷地面積・延床面積・建ぺい率との関係

建築面積とは建物の外壁や柱の中心線で囲まれた部分を水平に投影した面積を指します。敷地面積は土地全体の広さ、延床面積は各階の床面積合計を意味します。建ぺい率は「建築面積÷敷地面積×100」で計算され、土地に建てられる建物規模を決める大事な指標になります。庇の突出部分が算入されれば、建ぺい率計算にも直接影響するため設計初期にしっかり把握しておきましょう。

計算方法の基礎と公式のポイント

建築面積の計算は下記の公式が一般的です。

- 建築面積=建物の水平投影面積(外壁中心線囲い)+算入対象となる庇・バルコニー等の投影面積

建築面積に含まれない代表例

- 庇の先端から1mまで

- 公道等に面した外階段・庇の部分(条件による)

- 開放的で柱だけのピロティ部分(壁で囲まない場合)

【リスト】

- 外壁や主要な柱の中心線で囲まれる水平面を対象

- 算入対象とならない庇や軒は面積から除外

- 条件に応じてバルコニーなども加味

建築面積の算定は曖昧さを避けるため、設計段階で公式・条文をよく確認し各要素を明確に分けることが大切です。

なぜ庇は建築面積と密接に関係するのか

庇の突出は建物の外形管理、法令遵守、税額計算、建ぺい率規制など多様なポイントに直結します。特に庇の1m超部分は建物規模制限や都市計画に対して大きく影響します。正確に算入すれば敷地を最大限に有効利用でき、建築確認の手続きや申請時のトラブルも未然に防げます。なお柱や袖壁を伴う庇・バルコニーについては地域条例や施行令細則にも注意を払うことが欠かせません。

建ぺい率や設計・確認申請への影響

建ぺい率オーバーを防ぐには庇やバルコニーの突出量を理論的にコントロールする必要があります。設計や確認申請では次の点が重視されます。

- 庇やバルコニーの突出距離・投影面積の厳格な把握

- 柱や袖壁など附属部材の有無とその算入条件

- 用途地域や法改正への適応

的確な建築面積の把握と合理的な設計により、無駄なく敷地が活用でき安心して計画を進められます。設計担当者や発注者はこのルールを基礎知識として身につけておくと、住まいづくりの満足度も向上します。

庇が建築面積に算入される条件と例外パターン

建築面積は建物が敷地上で占める水平投影面積を指し、庇がどこまで含まれるかは明確な規定が存在します。庇やひさしの突出部分は、突出先端から1mまでの範囲は建築面積に含まれません。これは建築基準法施行令で定められており、住宅・倉庫その他全ての用途で共通です。ただし1mを超える部分に関しては、その超過分が建築面積に加算されます。バルコニーやテラス、袖壁が併設されている場合も算入基準は変わるため注意が必要です。

庇が建築面積に含まれる1m規定:根拠と運用事例

庇の建築面積算定には、「庇の先端から1mまで不算入、1mを超える部分のみ算入」という明快なルールがあります。建物の規模や構造にかかわらず全国同じ基準が適用され、行政の確認申請および建築士の設計実務でも標準です。例えば「庇が90cm」なら建築面積ゼロ、「1.5m」なら0.5m分のみ加算されます。この規定は、日差しや雨除け目的の設計自由度を確保しつつ、建ぺい率や敷地利用を適正に管理する制度的根拠です。

1m以内・1m超の違いと注意点

1m以内の場合は建築面積に算入されませんが、1mを1cmでも超える場合は、その超過分すべてが加算対象となります。例えば庇が2mの場合、2mから1mを差し引いた残り1m分が建築面積として計上されます。注意すべきは両側庇や複数箇所ある場合も、それぞれ個別に測定され、集計されるという点です。正確な設計と役所への確認が不可欠です。

庇が建築面積で5mや大規模庇の場合の算入基準

大規模な庇(例:5m)の場合は、先端から1mを除く残り4m分が建築面積として加算されます。敷地や建物の用途、用途地域に応じて行政指導や条例による緩和・追加規制が設けられている例もあります。特に工場や倉庫、集荷施設等の大規模庇では、庇の柱や袖壁の有無、庇下の開放性も判断要素となります。各自治体の建築指導要綱を確認し、計算サイトや専門家相談も有効です。

ロジックや行政指導、条例対応例

- 建築基準法施行令の1m超部分のみ算入ロジックが原則

- 地域ごとに条例で追加制限や緩和規定がある場合も

- 庇の下に柱がある、囲いがあるときは更なる調整が必要

- 行政指導例として「開放性を保持する」「物置化不可」等運用指針もあり

庇は建築面積に不算入となる事例と確認ポイント

突出部が1m以内の場合、または建物の設計自体が床面積や用途地域の制限によって庇で敷地制限を受けない場合は基本的に不算入となります。また、ピロティや外構的な庇で屋内的用途が明確でないもの、道路後退や公共事業に伴う減歩対象部分なども除外されます。庇の延長に際しても「囲い」や「倉庫的利用」などが判明すると建築面積に算入されることがあるため、事前に行政窓口に相談すると安心です。

不算入となる他の具体例(道路後退・庇延長等)

| 事例 | 建築面積算入 | 補足説明 |

|---|---|---|

| 庇の突出1m以内 | 含まれない | 建築基準法で不算入と明記 |

| ピロティ車庫等 | 含まれない | 屋外的用途と判断 |

| 道路後退部分 | 含まれない | 公共事業に伴う減歩対象 |

| バルコニー3方壁 | 含まれる | 壁で囲われている場合限定 |

このような判定基準を理解し正しく建築面積を計算することで、法令順守・敷地活用の最適化が実現します。建築面積と床面積の違い、用途地域や建物用途の特例も意識的に確認することが大切です。

建築面積計算における庇と柱・袖壁・支持構造の扱い

庇や屋根、バルコニーといった突出部分は、建築面積計算に大きな影響を及ぼします。建築基準法施行令により、庇が外壁から1m以上突出する場合、先端から1mを差し引いた距離分のみ建築面積に算入されます。例えば、庇の長さが2mなら、2m-1m=1m分が建築面積対象です。柱や支持構造物の有無も算定に影響し、建物の設計ルールや用途地域によっても細かな判断が必要です。

建築面積に影響する主な要素を表にまとめます。

| 構造・要素 | 建築面積算入ルール | 備考 |

|---|---|---|

| 庇(1m以下) | 算入されない | 外壁から1m以内は除外 |

| 庇(1m超) | 1mを超過した分のみ算入 | 例:5mの庇なら4mだけ算入 |

| 柱(庇の支持部材) | 柱自体の投影が地面に落ちる部分は算入 | 建築面積の一部扱い |

| 袖壁 | 突出部が壁体の場合、計算方法は庇同様 | 詳細は用途ごとに確認 |

| バルコニー | 通常囲われていれば建築面積に算入 | 1m以内の場合は不算入可 |

| テラス | 開放的な構造で1m以内であれば不算入の場合が多い |

庇が建築面積に含まれるか柱の有無別の算定基準

庇やバルコニーが建築面積に含まれるかどうかは、柱の有無や設置方法で異なります。外壁から1mまでの庇の先端部分は建築面積に算入されませんが、1mを超えるとその超過分が面積に加わります。さらに、庇が柱で支えられている場合、その柱の真下の投影面積も算入。庇の下に柱がない場合は、先端超過分のみが対象です。

主なポイントは下記の通りです。

- 外壁から1m以内の庇やバルコニーは建築面積に算入されない

- 1mを超える突出分は算入。 柱がある場合は柱の投影面積も算入

- 支持構造物が土地を占有する場合、その部分も対象

屋根・庇・バルコニーの「柱あり・なし」で異なる基準の特徴を表にまとめます。

| 状況 | 1m以内 | 1m超 | 柱あり | 柱なし |

|---|---|---|---|---|

| 屋根・庇 | 不算入 | 超過分算入 | 柱の投影面積も算入 | 超過分のみ算入 |

| バルコニー | 不算入 | 超過分算入 | 支持柱も面積算入 | 超過分のみ算入 |

袖壁・突出部・開放性構造との関係

袖壁や建物の突出部分についても、算定方法には注意が必要です。袖壁は外壁から突出し、かつ屋根が付属していない場合で1m以内なら建築面積に算入されませんが、1mを超える場合は超過分を算入する点は庇と同様です。バルコニーやテラスについても、開放性や囲われ方で判断が変化します。

袖壁が2m突出し1mを超している場合、超過分の1mが面積対象です。テラスやバルコニーで三方が壁で囲われる場合、原則として全域が建築面積に含まれます。開放性が十分に確保されていれば不算入扱いとなることもあり、詳細な設計確認を推奨します。

開放性を有する建築物と倉庫などでの緩和の実例紹介

開放性が高い倉庫やピロティ・テラス等、一部建築物には緩和措置が適用されることがあります。倉庫の場合、庇や屋根の下が広く開放され、屋内的用途に供されない場合は、建築面積不算入の扱いが認められる場合も。ピロティや倉庫の出入口庇など、建築物の特性や使用実態を考慮して判断されます。

- 開放性構造の例

- 庇下部分が囲われていない場合、面積に加えられないことも多い

- 倉庫の荷捌き場など、業務用途や構造の独自性を考慮

- 条例や施行細則で緩和範囲が異なるため、建設地ごとに確認必須

こうした緩和措置を最大限活かすためにも、建築計画時には基準法や最新の行政解釈、施行細則もあわせて確認しておくことが重要です。

建ぺい率・延床面積・他の面積との関係性と間違えやすいポイント

建築面積と延床面積は間違えやすい用語です。建築面積は建物の水平投影面積を指し、延床面積は各階の床面積の合計です。庇やバルコニー、ピロティなど突出部分が1m以内の場合、建築面積や延床面積には原則として算入されませんが、1mを超える場合はその超過分が建築面積に加算されます。間違えやすいのは延床面積の計算に庇が影響しないケースが多いことです。また、ピロティや中庭、テラスとの違いも把握が必要です。物件の設計・購入時に間違いやすいポイントとして、庇や袖壁の算入条件と、建ぺい率上の制限の違いが挙げられます。

建ぺい率に算入される庇の条件を詳細に解説

建ぺい率の算出に用いる建築面積には、先端から1m以内の庇は算入されません。ただし、1mを超える部分については、突出部分から1mを差し引いた距離が建築面積として加算されます。例えば庇が2mの場合は1m分、5mの場合は4m分が建築面積に含まれます。さらに庇を支える柱も建築面積に含まれる点に注意が必要です。地域ごとの用途地域や防火規制によっても庇の扱いに差が出るため、設計時には自治体の条例も確認が必要です。

建蔽率も含めた数値設定と区域別の違い

建蔽率は用途地域や接道・角地の条件によって数値制限が異なります。一般的な住宅地では建蔽率は60%または80%ですが、緩和される場合もあります。庇やバルコニーが建蔽率に不算入とされる条件にも注意が必要です。たとえば、「都市計画区域内の防火地域においては庇やバルコニーが1m以内なら建蔽率不算入」となりますが、これを超える場合や、庇の下部が屋内的用途になっている場合は建蔽率算入となります。

床面積・延床面積が庇1m/2mの場合の算出法

延床面積は建物の各階の床面積を合計したものですが、庇が1m以内の場合は延床面積に含まれません。2mの場合も1mを超えた部分について建築面積への算入は必要ですが、床が設けられていない一般的な庇の場合は延床面積に基本的に影響しません。下記のテーブルでわかりやすく整理しました。

| 庇の出幅 | 建築面積への算入 | 延床面積への算入 |

|---|---|---|

| 1m以下 | 含まれない | 含まれない |

| 2m | 1m分含まれる | 通常含まれない |

| 5m | 4m分含まれる | 通常含まれない |

条件ごとの計算事例をわかりやすく紹介

- 庇1mの場合

建築面積・延床面積ともに庇分は含まれません。 - 庇2mの場合

建築面積は2m-1m=1m分追加。延床面積は、床が存在せず屋外用途なら算入されません。 - 庇5mの場合

建築面積は4m分が追加算定されます。延床面積への算入は原則発生しません。ただし、庇の下部が屋内的用途や柱・袖壁で囲まれた場合は別途計算が必要になります。

バルコニー・テラス等との比較と損得シミュレーション

庇、バルコニー、テラスはいずれも突出部ですが、条件次第で算入・不算入が異なります。バルコニーは三方が壁で囲われておらず出幅1m以内であれば、建築面積・延床面積ともに不算入。三方を壁で囲まれたり、1mを超える場合は算入されます。テラスは地面と同一レベルなら算入対象外ですが、屋根付きや階上にある場合は条件次第で建築面積・延床面積の対象です。倉庫や工場の庇についても同様の基準が適用されます。

| 要素 | 建築面積算入 | 延床面積算入 | 特記事項 |

|---|---|---|---|

| 庇(1m以下) | 含まれない | 含まれない | 先端1m以内不算入 |

| 庇(2m以上) | 超過分含む | 通常含まれない | 下部用途で変動あり |

| バルコニー | 条件次第 | 条件次第 | 三方壁/1m超要注意 |

| テラス | 条件次第 | 条件次第 | 屋根付き・階上ありは注意 |

バルコニー不算入/算入ケースとの徹底比較

・バルコニーが1m以内で壁に囲まれていなければ建築面積・延床面積ともに不算入。

・三方から壁に囲まれる場合や1mを超えると建築面積および延床面積に含むケースが多いです。

・実際の損得としては、広いバルコニーや大きな庇を設ける際には建蔽率や床面積の制限を超えないよう注意し、用途やデザインごとに最適な形状を選ぶことがポイントです。

庇の長さ1m/2m/5m超等ごとの実務運用・解釈と新規法改正対応

庇の突出長さによって建築面積への算入方法は異なります。建築基準法施行令では「庇・軒が建物の外壁中心線から1mまでの部分は建築面積に不算入」とされており、これを超えた分が建築面積へ加算されます。2mの場合には1m分、不算入部分を控除して計算します。5mなど大突出の場合も同様に、1m以降の突出分が建築面積対象となります。屋外用途や用途地域に応じて行政の運用もさらに細かく分かれるため、現場環境への適合や将来の法改正も見据えておくことが鍵です。

| 庇の全長 | 建築面積への算入分 | 主な注意点 |

|---|---|---|

| 1m以下 | 含まれない | 不算入規定により全て除外 |

| 2m | 1mのみ | 先端1m超分のみ算入 |

| 5m | 4mのみ | 5m-1m=4m分算入 |

庇が建築面積で1m/2m規定に該当する場合の現実的な設計指針

庇の突出が1mまたは2mとなる計画で重要なのは、設計初期の段階で建築面積へどこまで算入されるのか正確に把握し、庇下の用途や敷地条件、土地の建ぺい率制限に配慮することです。現実的には下記3点の指針が有効です。

- 1mまでの庇は全て建築面積不算入となり、敷地有効活用が可能

- 2m庇の場合は「1m除外+1m算入」のため建ぺい率超過に注意

- 柱付きや壁付加の場合、柱等の投影面積も算定対象となる

設計時は建築確認申請前に、上記クリアランスを正確に計上し、無駄な面積ロスを回避します。

グレーゾーンや行政との事前協議の進め方

実際には工場や倉庫、住宅などで庇の使い方や納まりにより算入条件が微妙に変わるケースもあります。行政による解釈の差や、グレーな運用が想定される場合は以下の方法が有効です。

- 設計図に庇の位置・用途・高さ等を明示し説明資料を作成

- 庇下の使途や屋内的利用の有無も事前に説明

- 早期に行政担当者へ相談し、事前協議で指針を得ておく

これにより意図しない面積算定や規制違反を抑止できます。設計事務所や建築士との連携も不可欠です。

物流倉庫・工場等で大きな庇が建築面積5m超となる案件の最新実務

物流倉庫や工場では大型車両対応や荷捌き用に庇を5m以上突出させる計画が増えています。この場合も建築面積不算入は先端1mのみで、5m庇であれば「4m分が建築面積に算入」されることになります。複数棟を配置すると敷地制約や建ぺい率オーバーも懸念されるため、早期に算定ルールを反映することが必須です。

| 庇長さ | 不算入部分 | 算入部分 |

|---|---|---|

| 5m | 1m | 4m |

| 6m | 1m | 5m |

大庇計画の場合、庇下に設置する柱・袖壁、用途(ピロティ利用など)も行政協議対象となりやすいので、詳細な計画書の提出と根拠の明示がさらに求められます。

令和5年の法改正と行政通知のポイント

令和5年の法改正では庇の不算入規定や定義が整理され、行政通知で「突出1m以内不算入」や袖壁・柱等の細分解釈も改めて明確化されました。特に、屋内的用途や囲われた空間(例えばピロティやバルコニー)については、従来よりより厳密な運用が要請されています。用途・設置条件を整理し、行政通知内容を逐一反映することで合規性を高められます。

建築基準法改正動向と庇建築面積における今後の注意点

建築面積、庇、延べ床面積などの用語定義や算入・不算入ルールは法改正ごとに細かく変化し、今後も用途や地域、構造に応じた運用見直しが想定されます。特に、今後は環境規制や市街地ゾーンごとの規制再編が予定されています。調査段階で行政窓口や法令解釈資料を再確認し、最新情報で設計計画を立てることが不可欠です。

過去との違いと最新動向の体系的整理

過去は施工令や自治体毎の緩和運用も多く見られた一方で、現行の行政運用では全国的に「庇の先端から1m以内不算入」というルールが定着しています。今後も個別事例ごとに行政の運用通知やFAQに目を通し、庇、バルコニー、袖壁などの建築面積・床面積の算定基準を常にアップデートしましょう。

| 年度 | 主な改正・通知内容 |

|---|---|

| 旧法時代 | 各自治体に運用任せ |

| 現行法 | 1m超分のみ算入、用途や構造の厳格確認 |

| 最新運用 | 屋内的用途やピロティ等は行政協議の重要性増大 |

庇の設計・実務面で知っておきたい注意点と成功事例

外観・デザイン性と建築面積のバランス

建築物の外観やデザイン性を高めつつ、庇の突出寸法が建築面積へ与える影響を把握することは非常に重要です。庇は雨除けや日射遮蔽、採光など機能性と美観を両立する役割を担います。ただし、庇が突出して1mを超える場合、1mを超えた部分が建築面積に算入されるため、設計時にそのバランスを十分に考慮する必要があります。外壁から1m以内の庇は建築面積へ原則不算入ですが、2mや5mなどそれ以上突出する場合は建ぺい率に影響が生じる点を見逃せません。以下の表は、庇の突出寸法ごとの建築面積算入範囲を比較したものです。

| 庇の突出寸法 | 建築面積へ算入される部分 |

|---|---|

| 1m以下 | 0m |

| 2m | 1m |

| 5m | 4m |

デザイン重視で突出寸法を大きくする際も、建築基準を遵守し、適切に投影面積をコントロールしましょう。

プロポーションや日射・採光・雨除け機能との両立設計手法

庇のプロポーションは、建物全体の印象や快適性を大きく左右します。例えば南面に広い庇を設けることで夏季の日射遮蔽を実現し、冬季には十分な採光を確保できます。庇下の有効活用を意識しながら、下部空間を駐車スペースや倉庫の出入口に設計する事例もあります。見た目と機能を両立させるには、庇と柱・袖壁の配置も適切に検討することがポイントとなります。柱の配置が建築面積に反映される点も見落とせません。外観デザインと実用性の最適化には、立地や用途に応じた寸法設計が求められます。

建築面積増加によるコスト・税金等への影響

庇の設計は、建物の建築面積増加につながり、コストや各種税金に直結します。特に1mを超える突出部は、敷地に対する建ぺい率を圧迫しやすく、敷地制限内での最大限の計画が必要です。建築面積や延べ床面積が増えると、建築本体の予算増加だけでなく、固定資産税や都市計画税の試算にも影響します。

| 庇の突出で想定される影響 | 工事コスト | 固定資産税・都市計画税 |

|---|---|---|

| 1m以内 | 増加しにくい | 増加しにくい |

| 2m以上 | 工事・仕上げ費増 | 面積増で課税UP |

納得できる庇設計のためには、コスト・税金の増減を正確に把握し、設計段階で予算計画に反映することが重要です。

税務計算・予算見積りへの反映パターン

実際の税務では、建築面積算入部分が固定資産税評価対象となるため、庇が1m超のときは事前に税務署との確認がおすすめです。例えば倉庫や工場など大量の庇を設計する場合、建築面積・延べ床面積それぞれの算入ルールを整理し、面積基準を超過しないよう注意しましょう。また、建築面積・床面積の計算は専門の計算サイトやプロの建築士・税理士の助言を活用し、予算超過や申請時のトラブル回避につなげます。

合理的な庇設計のための判断基準

庇を効率的かつ合理的に設計するには、「建築基準法」と「建築面積・床面積」の違いを正確に理解し、法令遵守を徹底することが大前提です。突出寸法・用途・柱の有無によって算入基準が異なるため、設計初期段階から判断基準を明確にしておきましょう。

庇設計のポイントリスト

- 庇の突出寸法(1m以内か超過か)を明確にする

- 柱・袖壁・バルコニーの扱いを事前に確認

- 建ぺい率・敷地制限・税負担への影響を一覧で比較

- 建物用途や立地条件にあわせて設計基準を見直す

用途や利便性を高めながらも、建築法規に抵触しないか・コストは予算内かなど、多角的に検討する姿勢が信頼できる庇設計の鍵になります。

利便性と法令遵守の観点からの比較解説

利便性を優先して庇を大きく設計すると、日射遮蔽効果や使い勝手が向上します。その一方、突出寸法が長くなるほど建築面積が増し、建ぺい率制限に抵触したり税金負担が増したりするリスクが高まります。

法令遵守を最優先した合理的な設計では、建築面積への算入範囲を厳密にチェックし、必要な機能を満たしつつ基準内に抑えることが重要です。用途によりルールが異なる場面も多いため、専門家への相談や最新の法令確認も欠かせません。設計自由度と法令制限のバランスを常に意識しましょう。

庇建築面積の実務Q&Aとトラブル回避のためのケーススタディ

建築面積で庇2m/不算入/緩和に関する代表的な質問への回答

庇が建物からどれだけ突出している場合に建築面積へ含まれるのか、実務でよく問われます。建築基準法では庇の先端から1mまでは建築面積へ含まれません。2m庇の場合はどうなるか、よくある質問を下記にまとめます。

| 条件 | 建築面積への算入 |

|---|---|

| 庇の突出1m以内 | 不算入 |

| 庇の突出2m | 1m部分算入 |

| 柱がある庇 | 柱部分も算入 |

| 延床面積への影響 | 原則不算入(用途要確認) |

代表的な質問例

- 庇が2mの場合、建築面積はどうなる?

- 先端から1mを超えた1m分が建築面積へ算入

- 庇の下に柱がある場合は?

- 柱の投影も建築面積に含まれる

- 3辺が囲われたバルコニー・テラスは?

- 囲われ方次第で建築面積へ算入されることがある

誤解や申請ミスを未然に防ぐには「突出距離」「柱有無」「屋根や袖壁の形状」など細部の条件確認が重要です。

計算ミス・トラブル/行政指摘事例の詳細解説

設計現場で多いのは庇の投影の算定ミスです。庇の計算に関して指摘されやすい事例を解説します。

- 庇が5m突出しているのに、1m全体を控除せず計上してしまった例

- 正しくは「先端から1mを控除した4m分のみ建築面積に含める」必要があります。

- 片持ち庇と、柱付き庇の区別を誤ったケース

- 柱がある場合は、その柱の投影面積も算入対象です。

- 現地調査の不足や設計図の不備が原因のトラブル

- 実際の寸法と設計図が異なると確認申請で差し戻しになることがあります。

- 行政からの指定質問事項で書類修正を求められた例

- 専門用語や基準の誤表現がミスにつながるため、最新の建築基準法施行令を確認してください。

こうしたトラブルを防ぐため、関係者全員が「庇の突出距離」「柱位置」「屋根・壁の構成」を設計段階で明確に共有することが大切です。

現場で使える確認チェックリストと申請書類のポイント

庇を含む建築面積の計算・申請は、事前のチェックリストの活用が有効です。下記を参考にするとミスの予防につながります。

庇・建築面積確認チェックリスト

- 庇の突出距離を明確に記載した設計図を用意する

- 1m以内は不算入、1m超部分は建築面積に算入することを再確認

- 柱や袖壁がある場合、その投影面積も計上しているか

- 屋内的用途かどうかで延べ床面積への算入もチェック

- 屋根や外壁の位置と構成図を必ず添付する

必要な申請書類一覧

- 建築確認申請書

- 配置図・平面図・立面図・詳細図

- 庇・バルコニーの形状および寸法図

- 柱や袖壁の位置図

- 面積計算書(各部の突出長を明記)

これらを提出し、特に現場実測値と設計資料の整合を必ず確認することが行政指摘のリスク低減に直結します。現場・申請双方での二重チェックが要です。

最新情報・公的データを活用した庇建築面積の資料と比較表

建築面積における庇の取扱いは、建築基準法や各自治体の条例に基づいて厳密に定められています。通常、庇の突出部分が1m以下であれば、その部分は建築面積に含まれません。1mを超えた場合は、先端から1mを差し引いた部分だけが建築面積に算入されます。これは住宅・倉庫を問わず全国的に適用される基準です。行政が発行するパンフレットや建築確認申請書で明確に示されているため、設計前に必ず確認しておくことが推奨されます。下記の表は主要な突出距離と建築面積への算入範囲を整理しています。

| 庇の突出距離 | 建築面積への算入範囲 | 柱の有無による違い |

|---|---|---|

| 1m以下 | 含まれない | 柱があれば柱部分のみ算入 |

| 2m | 1m分のみ算入 | 柱・袖壁も算入対象 |

| 5m | 4m分算入 | 柱の数で影響大 |

最新データが必要なときは、各自治体の公式サイトが最も信頼できます。

建築面積計算ツールや行政Webの活用方法

公的な計算ツールや相談窓口は便利で、専門知識がなくても安心して利用できます。多くの都道府県や市町村の公式Webサイトでは、建築面積や庇の算入範囲を自動計算できるツールが公開されています。例えば「建築面積 計算サイト」や自治体の建築確認申請ページからアクセス可能です。入力項目に突出距離や庇の幅、柱の本数などを記入するだけで即座に結果が表示されます。

- 公式サイト上で「庇」「バルコニー」等の関連キーワードを入力して検索

- 高さや庇の用途(屋内的用途等)に応じた算定結果が表示

- 計算根拠は建築基準法施行令及び該当条例に基づく

必須入力情報や最新規定は都度確認するよう心掛けるのがポイントです。

公的資料の正しい読み方と活用法

公的資料を読み解く際は、条文や解釈通達の該当箇所を確認のうえで、注釈や図解をしっかり参照することが重要です。また、建築指導課など発信元を必ずチェックしましょう。公式解説書や申請マニュアルには、次の点が明記されています。

- 建築面積への算入ルール(庇・バルコニー・テラスなど毎に明記)

- 突出長による「不算入」「部分算入」などの条件

- 袖壁や柱の扱いなど計算時の注意

必要に応じて該当条文を抜粋し手元で保管しておくことで、設計や申請時に役立ちます。

主要都市・区域別の基準や慣行の地域差

全国的な法令はあるものの、実際には主要都市や地方都市で運用基準に違いがあります。東京都や大阪市・名古屋市など大都市部では、建築面積の緩和条件や条例が加わり、庇の算定方法に独自の解釈が現れることもあります。地域差を理解して、申請や設計の際は事前リサーチが必須です。

- 大都市部:バルコニーやピロティ等の緩和規定が詳細

- 地方都市:法令に準じたシンプルな規定が多い

- 準防火地域や商業地など、都市計画区域に応じて運用が異なる

各都市の建築指導課や相談窓口が役立つ情報源です。

地域ごとの条例・解釈の違い比較

都道府県ごと、さらに市区町村ごとで庇の建築面積への算入基準が異なる場合があります。特に制限が緩和される地域や、独自の「後退距離」や「高さ」基準が設けられていることも少なくありません。比較しやすいようにポイントを整理します。

- 都市部:防火・準防火地域での突出制限や緩和規定あり

- 山間部や郊外:特例がなく施行令通り1mが原則

- 独自解釈が必要な例:袖壁の長さや屋内的用途の考慮

設計前に各地域の最新条例や要綱を確認することが重要となります。

データ・統計で把握する実際の庇建築面積の傾向と動向

最近の統計では住宅や倉庫での庇突出は「1m以内」が増加傾向にあり、手続きや建ぺい率の制約を回避する意図が見えます。バルコニーやピロティなど多用途な建築要素との複合利用も進んでいます。建築確認申請時にも、この基準を満たす物件が全体の70〜80%を占めるといったデータもあります。

- 住宅分野では1m以内が主流、都市型マンション等でバルコニー規定との併用多い

- 倉庫・工場では運搬・荷捌きを踏まえ2m超の庇も増加傾向

- 近年は用途に応じた新たな緩和措置や解釈が追加されている

計画段階で最新動向や許認可事例の統計情報を活用することが質の高い設計に直結します。

建築確認申請動向や業界レポートの要点抜粋

建築確認申請件数や業界レポートを分析すると、庇の算定に関する質問や相談が年々増加傾向にあります。また、確認申請で指摘を受ける主なポイントは「庇の突出長と算入範囲のミス」「柱や袖壁の計上漏れ」などが多いです。

- 許認可機関への確認が年々増えている

- 庇やバルコニーの算入で事前協議・追加資料提出例が多い

- 「不算入」が認められない例や、独自運用例の増加

最新の実務データや行政情報を参考に、安心で適法な設計を行うことが高品質な建築を実現するポイントとなります。

庇建築面積の最適化事例・比較表と実践的な設計提案

庇の建築面積に関する最適化は、面積計算方法と法規理解、さらには設計上の工夫が重要です。建築基準法施行令では、庇の先端から1m以内は建築面積に算入されません。たとえば庇が2mの場合、1m分だけ算入、5mの庇なら4m分が建築面積に加算されます。これらの知識を確実に抑えつつ、コスト、使い勝手、美観のバランスを見極めることが計画段階から必要です。柱や袖壁、用途による延床面積の違い、バルコニーとの比較情報も事前に押さえておきましょう。

庇建築面積まとめ表と主な判断基準の早見表

庇の突出長さ、計算方法、柱有無、建築面積や延床面積・床面積への取り扱いなどを一覧で整理しました。

| 条件 | 建築面積算入 | 延床面積算入 | 判断基準 |

|---|---|---|---|

| 庇1m以下 | しない | しない | 先端から1m後退分は除外 |

| 庇2m | 1m分 | しない | 1m超過分のみ一致 |

| 庇5m | 4m分 | しない | 5m-1m=4m算入 |

| 柱あり | 算入 | しない | 庇の柱投影部は面積加算 |

| バルコニー(囲いあり) | 算入 | 条件による | 外壁で囲まれていれば算入 |

| テラス | 条件による | 条件による | 屋根・囲いありは面積算入 |

主な判断基準

- 庇先端から1m後退した部分のみ建築面積へ算入

- 突出部に柱があれば、その投影面積も建築面積へ加算

- バルコニーやテラスは形状・囲い有無で取り扱いが異なる

条件別の比較ポイントと設計判断フロー

- 庇の長さを確認し、1m以内は非算入、超過分のみ算入

- 柱や袖壁の有無も同時に確認する

- バルコニー・テラス形状や外壁有無で面積算入可否を判断

- 建築基準法や地元条例も事前に再チェック

設計計画時、「庇が建築面積に入るのか」「どの部分が延床扱いか」といった疑問は、このフローに沿って解消できます。

事例紹介:他社の採用例と成功パターン分析

庇を活かした建築面積最適化の実践事例として、住宅・工場の新築計画で見られる工夫を紹介します。例えば庇を1m以内に抑えて開放感のある玄関ポーチとし、敷地の有効活用と建ぺい率対策を両立した住宅が増えています。また、物流倉庫などでは5m以上の大庇を設置する際も、建築面積の計算ロジックを設計段階から組み込むことで、行政協議・確認済証取得をスムーズに進める実績が多いです。

庇に設けた柱部分を、必要最小限かつピロティや外構一体化とすることで、使いやすさや外観を損なわずに面積効率化した事例も複数あります。いずれも建築基準の緩和規定を確実に活用し、入居者・利用者の満足度向上に寄与しています。

具体的な庇の設計実績と建築面積最適化例

- 1階玄関庇を0.9m以内に収めて、建築面積増加なしで強い日除け効果を実現

- 工場で庇5m設置、4m分のみ建築面積に計上し、残り1mは不算入として建ぺい率節減

- 住宅のバルコニーを壁で三方囲わないことで、建築面積ではなく外構扱いとした例

ポイント

- 設計初期から面積算出ロジックを明確にし、行政協議・確認審査も円滑に

- 庇の柱や袖壁は投影面積を精緻に算定し最適化

実務相談窓口・専門サポートの紹介とガイド

庇やバルコニーの建築面積判定で迷った際は、専門家のサポートを活用したい方が多いです。特に建築士事務所や設計/確認申請に精通したプロへの早期相談が有効です。

相談先例

- 建築士事務所:法規判定、設計案のレビューや行政協議サポート

- 設計会社の確認申請部門:庇やバルコニーの寸法チェックや計算書作成

- 地元行政窓口:条例や施行細則の最新動向確認

サポートの流れ

- 設計図・資料を専門家へ提出

- 個別判定・アドバイス、必要書類の整備

- 行政協議サポートや建築確認申請の実務サポート

強調ポイント

- 法規説明や計算根拠の明示により、建築主や事業者の安心感が飛躍的に高まります

- 早期の専門家相談が、プロジェクト全体の最適化・コスト低減につながります