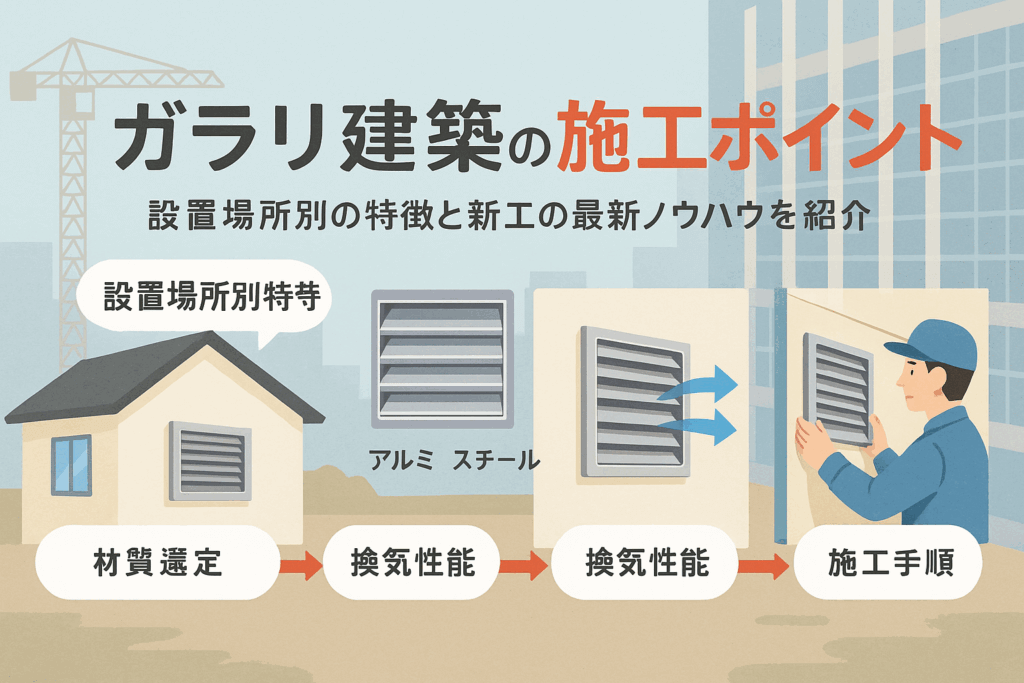

建築現場で求められる快適な空間づくり。そのカギを握るのが、「ガラリ」の適切な設置です。ガラリは、【居住性能の高い建物の約90%以上】で採用され、空気の流れや温度管理、省エネ化に不可欠な存在となっています。しかし、設計基準法などで求められる開口率や耐火・防音などの要件、設置場所・材質ごとの違いに悩む方も少なくありません。

「建築現場で“ガラリ”と“ルーバー”、どちらを使えばコストと性能の両立ができるのか」「室内外の湿気対策や耐久性、意匠性も犠牲にしたくない」——そんなリアルな課題に直面していませんか?「ガラリの施工や選定を間違えると、わずか数年で改修費が発生し、数十万円の損失につながるリスクもある」という点は、多くの現場で見過ごせません。

本記事では、最新の建築基準や法律要件・豊富な実例データ・現場経験に裏打ちされたノウハウをもとに、「失敗しないガラリ選びと設計・施工のすべて」を徹底解説します。

最後までお読みいただくことで、設計図の記載方法からメンテナンス・将来性のある素材選びまで、現場で本当に役立つ知識が手に入ります。建築の現場で悩みを抱えるあなたの“知りたい・困った”に寄り添い、確かな答えをお届けします。

ガラリを建築に活用する際の定義と歴史的発展

ガラリという言葉の成り立ちと建築現場での意味

ガラリは、建築の現場で通気や換気を目的に設置される通気口の一種です。その語源は羽根を意味する「ギャラリー」(英語:Grille)に由来し、日本独自の発展を遂げた建築用語の一つです。建物内外の空気の流れを確保しつつ、視線や雨水の侵入を防ぐための板(羽根状パーツ)を一定の角度で組んだ形式が特徴です。

主な用途は以下の通りです。

-

居室における給気・排気による空気の循環

-

浴室・キッチン・トイレなど湿気の多い空間の換気

-

外壁や天井、間仕切り壁における通気性能の確保

ガラリは空調設備と並び、快適で健康的な室内環境の維持に欠かせません。現在では外壁・天井・ドア・窓・設備機器回りなど多様な設置場所があり、建築設計図面にもガラリ記号が使われるなど、建築実務における標準的な部材となっています。

建築様式・年代ごとのガラリの変遷

建築用ガラリは、伝統的な日本家屋の土壁通気口や欄間に端を発し、現代建築では金属製や樹脂製の高機能製品へと進化しています。昭和の住宅では木製のシンプルなガラリが主流でしたが、近年はデザイン性や耐久性に優れたタイプが増加しました。時代ごとに求められる住宅性能や生活様式の変化が、ガラリの機能や素材の進化を向上させています。

近年のトレンドとしては、以下のような分野別の進化が挙げられます。

-

アルミや樹脂を用いた防火・断熱型ガラリの普及

-

「24時間換気」システム対応の高効率型製品の拡大

-

脱臭・防音・害虫侵入抑制など多機能化の進展

建築工事においても、施工性やメンテナンス性の向上が重視される傾向です。

ルーバー・その他の通気口との違いと特徴

ガラリとよく比較されるのが「ルーバー」です。建築用語ではこれらを混同しがちですが、違いを整理すると理解が深まります。

| 項目 | ガラリ | ルーバー | 換気口 |

|---|---|---|---|

| 用途 | 換気・通気 | 日射調整、目隠し | 通気・換気 |

| 主な設置部 | 外壁・天井・ドアなど | 窓・外壁・庇 | 外壁・浴室・設備回り |

| 形状 | 羽根状で角度固定 | 羽根状で可変・可動型もある | 丸型やグリル型など多様 |

| 機能 | 空調・防音・断熱 | 採光・遮光・通風 | 換気・排気・給気のみ |

建築の実務では、ガラリは主に空気の流れを作ることが本来の役割であり、ルーバーは採光や視線制御、意匠面を重視した部材となっています。ガラリの選定には、開口率や防水性能、屋外・屋内の設置場所ごとの効果を考慮することが重要です。

現代建築基準法におけるガラリの位置づけと法律要件

現代の建築基準法では「住環境の安全・健康維持のための換気性能確保」が重視されており、ガラリにも法的要件があります。特に住宅に関しては「1時間当たり0.5回以上の換気量」や「居室の有効換気経路の確保」などが規定されています。24時間換気設備設置が義務化されたことで、ガラリは建築設計の初期段階から考慮される重要部材です。

法律で定められる主な要件には以下があります。

-

建築基準法施行令第20条ほか:必要換気量と開口率の計算

-

防火区画・居室間のガラリ設置制限

-

防火・防音・耐久性に関する各種技術基準の順守

設計者や施工業者は、ガラリの設置場所・サイズ・性能が建築用語や法律、工事標準に適合するよう注意が必要です。近年は建築図面上での分かりやすい記号管理も求められるなど、ガラリに関する知識が建築現場では必携となっています。

ガラリの種類・形状・材料と建築現場における選定ルート

外壁・天井・浴室・玄関など設置場所別ガラリの特徴

ガラリは設置場所によって機能や形状が大きく異なります。外壁用ガラリは主に雨水対策や耐風圧性能を重視し、換気効率・開口率も重要視されます。天井ガラリは室内の空気循環・換気が主目的で、目立ちにくいデザインや静音性がポイントです。浴室や洗面所では湿気の多い空間に適した防錆・防カビ仕様のガラリが多く使われます。玄関ドアや間仕切り壁には視線を遮りつつ空気を通す目的でスリット型や可動式タイプが選ばれます。下表に設置場所ごとの主な特徴をまとめました。

| 設置場所 | 主な特徴 | 重視ポイント |

|---|---|---|

| 外壁 | 雨水防止・虫侵入防止・通気性 | 防水性・開口率 |

| 天井 | 目立たず空気循環を促進 | 静音性・意匠性 |

| 浴室 | 防錆・防カビ・湿気対応 | 耐久性・メンテナンス性 |

| 玄関・壁 | 目隠し機能・プライバシー確保 | デザイン・通気性能 |

丸型・角型・可動式・フィルター付き等の種類紹介

ガラリには形状や機能でさまざまな種類があります。一般的なものは丸型・角型で、設置場所や美観、空気の流れ方に合わせて選ばれます。可動式ガラリは羽根の角度を調整できるため通風量を自在にコントロールでき、最近はフィルター付きのガラリも多く、花粉やホコリ対策に有効です。主な種類と用途は以下の通りです。

-

丸型ガラリ:空気の流れが柔らかく、天井や壁面に多用されます。

-

角型ガラリ:設計の自由度が高く、外壁や大型換気口に最適です。

-

可動式ガラリ:風向や通気量の調整が可能。居室や事務所に好まれます。

-

フィルター付きガラリ:花粉・ホコリ対策が求められる場所向き。

-

防火ガラリ:建築基準法で必要な場所に使用。火災時の延焼を防ぎます。

リストでまとめると、

- 丸型ガラリ

- 角型ガラリ

- 可動式ガラリ

- フィルター付きガラリ

- 防火・排煙ガラリ

各タイプの特徴を把握し用途に応じて選ぶことが大切です。

材質(アルミ・ステンレス・木製)ごとの耐久性・意匠・施工性

ガラリの素材は耐久性や建物の印象に大きな影響を与えます。アルミ製ガラリは軽量で錆びにくくコストパフォーマンスが高く、多くの建築現場で採用されています。ステンレス製は耐食性・耐久性に優れ、沿岸部や湿気の多い環境にも適応します。木製ガラリは意匠性が高く、住宅や和風建築で人気です。ただし湿度管理や防虫対策が必要となります。施工性にも違いがあり、アルミは加工しやすく大量生産向き、ステンレスは重く施工にやや手間がかかります。下記のテーブルで比較します。

| 素材 | 特徴 | 耐久性 | 意匠性 | 施工性 |

|---|---|---|---|---|

| アルミ | 軽量・錆びにくい | 高い | 中 | 良い |

| ステンレス | 耐食・高耐久性 | 非常に高い | 中 | 普通 |

| 木 | 温もり・デザイン性 | 普通 | 高い | 良い |

このように素材ごとに長所が異なるため、用途や予算、デザイン性を考慮して選定することが重要です。

防水・防火・防音・耐候性など付加機能の最新トレンド

近年、ガラリの付加機能はますます多様化しています。防水タイプは外壁面や浴室など雨水・結露から室内を守り、防火タイプは建築基準法の防火規定に対応し、火災時の延焼リスクを抑制します。防音性を高めた製品は住宅地や交通量の多い環境で重用され、耐候性に優れたものは紫外線や風雨にも強く、長期間美観と性能を維持できます。加えて、アレルゲン対策のフィルター内蔵型やメンテナンス性向上モデルも登場し、快適性と安全性の両立が進んでいます。

-

防火ガラリ:基準法準拠、防炎性能

-

防音ガラリ:騒音軽減設計

-

防水ガラリ:外気や雨水の侵入をシャットアウト

-

耐候性ガラリ:屋外設置・長寿命

これら付加機能の有無やグレードを比較し、用途や求める性能に応じて最適なガラリを選択することが現代建築における重要なポイントとなっています。

ガラリの構造・仕組み・流体設計と建築物理

空気の流れと圧力差による換気メカニズム

建築物に設けられるガラリは、効率的な換気や通気を実現するための重要な設備です。その仕組みは、建物内外の気圧差を利用し、自然な空気の流れを生み出すことにあります。屋内と屋外の温度や気圧の違いがあると、空気はガラリを通って移動し、室内環境の新鮮さを保ちます。ガラリは、給気口や排気口としてドア、壁、天井など様々な部分に設置されます。

特に外壁ガラリや換気ガラリは、居室の快適性や健康面に直結するため、建築基準法でも換気設備として規定があり、「居室1時間あたり0.5回以上の換気回数」を満たす設計が求められます。ガラリはこの基準を達成するために使用されることも多く、適切な換気効率が確保できるよう流体設計がなされています。

羽根角度・フード形状・開口率がもたらす空気の質と省エネ効果

ガラリの性能を大きく左右するのが羽根の角度やフードの形状、そして開口率です。羽根は一定の角度で設計され、外部からの雨水やゴミの侵入を防ぎながらスムーズな通気を確保します。フード付きガラリは外壁への設置時に特に有効で、優れた排水性と遮蔽性を発揮します。

開口率が高いほど空気の流通量は増えますが、防音や防火性能、プライバシー保護とのバランスも重要です。最適な開口率を選ぶことで、換気効率を損なわずに省エネや快適性を高めることが可能です。下記に羽根形状と開口率の特徴を比較しています。

| 要素 | 特徴 | 注意点 |

|---|---|---|

| 羽根角度 | 外部視線や雨の侵入を抑制しつつ換気を確保 | 角度が大きいほど通気量低下 |

| フード形状 | 雨水対策や虫侵入抑制に有効 | 施工や清掃時のメンテナンス要 |

| 開口率 | 大きいほど通気量・換気効率UP | 防音・プライバシーとの両立必要 |

夏・冬の温度差や季節ごとの最適活用術

ガラリの活用は、季節や外気状況によって大きく変わります。夏は室内の熱気や湿気を効率よく排出し、外部からの給気を促進することで快適な室温が保たれます。反対に冬は、外気の冷たさや風の流入を最小限に抑えつつ、適度な換気を維持するために可動式ガラリや調整可能なタイプが役立ちます。

季節ごとの使い分けポイントは下記のとおりです。

-

夏季:上部・天井の排気ガラリで熱気を逃がし、下部の給気ガラリから冷気を取り入れる

-

冬季:可動式や調整ガラリで開口度を絞り、冷風の入り過ぎを防ぐ

-

梅雨時:24時間換気対応のガラリや防湿型タイプで結露・カビの抑制

このように、建築物の性能を最大限に引き出すためには、ガラリの適切な設計と使い方、定期的なメンテナンスが不可欠です。都市部の集合住宅から戸建て住宅までガラリの活用が広がっており、環境配慮や省エネルギーの観点からも今後ますます重要視される設備です。

建築図面・意匠設計でのガラリ表記と実務ポイント

建築業界でガラリは換気や通気を目的とした重要な建材です。図面や仕様書には、ガラリの記号や寸法、開口率などが詳細に記載され、施工・設計の現場で厳密にチェックされます。意匠設計では、ガラリの設置位置やデザインが建物の換気性能だけでなく美観や外観にも大きく影響します。実務では、建築基準法の換気設備基準やガラリの開口率、種別、材質の違いまで踏まえて採用を検討し、外壁や室内、天井など設置箇所ごとに最適解を導きます。

ガラリは用途に応じて、外壁ガラリ・給気ガラリ・天井ガラリ・排気ガラリなど種類があり、耐候性や遮音性、防火性能といったパフォーマンスも求められます。建築用語や英語表記(Grille・Louvre)の理解も、国際的な設計や仕様書の読み解きに役立ちます。

図面記号・要求仕様書・見積書の読み解き方

建築図面で使用されるガラリ記号は「GL」や「LVR」などが代表的です。図面中では設置位置、開口サイズ、機種番号などが明記され、設計意図や性能要件が一目で分かるように工夫されています。要求仕様書にはガラリの材質(アルミ、樹脂、木製)、仕上げ(塗装、アルマイト処理)、機能(防火・防音・耐風圧性)が明記され、具体的な開口率や設置目的も併記されることが多いです。

見積書やカタログ活用時には、各メーカーごとにガラリの性能表や部材リストが細かく示されています。特に、高気密住宅や24時間換気対応の建物では、仕様の違いがコストや施工方法に直結するため、比較・精査が欠かせません。

下記のようなテーブルは見積や図面の読み解きに役立ちます。

| 項目 | 内容例 |

|---|---|

| 表記(記号) | GL, LVR |

| 材質 | アルミ、木製、樹脂 |

| 開口率 | 20%~50% |

| 設置場所 | 外壁、天井、室内、浴室 |

| 性能 | 防火、防音、耐候、耐風圧 |

必要換気量・開口率・設置高の計算方法と根拠

必要換気量は建築基準法に基づき建物用途と延床面積から求めます。たとえば居室では、原則換気設備の設置と1時間あたり換気回数0.5回以上(住宅の場合)が求められています。根拠となる条文では、給気・排気ガラリのサイズや開口率、換気扇との連動設備の設計指針が示されています。

実際には、下記の手順で計算します。

- 必要換気量=部屋の体積×必要換気回数

- ガラリの開口面積を算出

- 開口率(%)=開口面積÷枠面積×100

- 設置高=建築基準法や換気効果を配慮し床から高さ1.8m程度が目安

ガラリの種類によっては、防雪・防虫対策やフィルター付きのタイプもあり、用途や安全基準に合わせて選定する必要があります。開口率が不足すると換気性能が大きく低下するため、設計段階での精密な計算が欠かせません。

工事台帳・工程管理・発注書作成のノウハウ

ガラリの施工管理には、工事台帳や工程管理、確実な発注書作成が重要です。設計・発注段階では、設置場所・型式・数・図面参照箇所・納期を正確にまとめ、材料や職方への周知徹底が求められます。工事台帳では「設置完了」「検査済み」など進捗を可視化し、不備や交換が生じた場合も迅速な対応が可能です。

工程管理では、換気設備や他の設備工事との調整が必要なため、進捗を細かく記録・管理します。発注書や見積書作成時はメーカーや型式、必要部材の数量や納期の明記、不具合時の対応範囲なども盛り込みトラブルを未然に防ぎます。これにより安全かつ効率的なガラリ工事の実現が図れます。

ガラリ設置業務の全体フローをリストでまとめます。

-

図面・仕様確認

-

必要換気量・開口率算出

-

メーカー・型式選定

-

見積書・発注書作成

-

工事実施・進捗管理

-

完了検査・不具合対応

この一連の流れを厳守することで、建築現場において高い換気性能と安全性を両立できます。

ガラリの施工・設置・メンテナンスの建築現場向け完全ガイド

新築・リフォーム・増築それぞれの現場対応と注意点

ガラリは新築・リフォーム・増築のいずれの建築現場でも重要な換気部材です。新築時は建築基準法に基づき用途や部屋ごとの換気量計算を正確に行い、開口率や設置位置を厳格に設定します。一方、リフォームや増築では既存建物のレイアウトや壁構造への影響、断熱・気密性の変化にも注意が必要です。特に既存壁へガラリを追加する際は、構造躯体への悪影響や断熱・防音性能の低下リスクがあるため、プロによる検証・設計が求められます。

下記のポイントを施工時に押さえてください。

-

現場調査を徹底し壁内構造や既存配線位置を確認

-

防火・断熱基準を満たす製品選定と正確な開口位置決定

-

外壁ガラリや天井ガラリは漏水や排気方向に特に注意

-

増築の場合、既存設備との換気バランスを調整

建築基準法の換気条文や設置基準も必ず最新情報を確認しましょう。

メーカー・業者選定の実際とコスト比較

ガラリを採用する際は、信頼できるメーカーや施工業者の選定が非常に重要です。取り扱うメーカーごとに材質や防火・耐候性、メンテナンス性、価格帯が異なるため、機能性とコストのバランスを比較して選ぶことがポイントになります。下記は主な項目別の比較例です。

| 項目 | アルミガラリ | 樹脂ガラリ | 木製ガラリ |

|---|---|---|---|

| 耐久性 | 高い | 中程度 | 低い |

| メンテナンス性 | 清掃が容易 | 汚れやすいが手入れ簡単 | 定期的な塗装が必要 |

| 断熱・防音性 | 普通 | 高い | 高い |

| 価格 | やや高い | 比較的安価 | 製品により大きく変動 |

| 主なメーカー例 | 杉田エース、パナソニック | パナソニック、その他 | 国内工房製 |

業者選定時は施工実績やアフターサービス体制も重要です。複数社から見積りを取り、機能・デザイン・保証内容も含めて総合的に検討しましょう。

不具合・トラブル事例とその解決策

ガラリは定期的な点検や正しい施工がされていない場合、不具合やトラブルが発生することがあります。代表的な事例と解決策は以下の通りです。

- 雨水の侵入・漏水

外壁ガラリ設置時に防水処理不足だと漏水のリスクがあります。防水テープ処理や外壁材との納まり工夫が必須です。

- 結露やカビ発生

換気量や設置場所が不適切だと室内湿気が抜けず結露やカビの原因になります。換気計算と正しい設置場所選定が重要です。

- 外部からの虫侵入

メッシュフィルターや専用フードを活用し侵入対策を講じます。

- 音漏れ・遮音不足

高断熱・防音タイプのガラリや壁内防音材を選ぶことで解消可能です。

これらの問題は、適切な製品選定と専門業者による施工、定期点検を徹底することで未然に防げます。

定期メンテナンス・清掃・部品交換の実践マニュアル

ガラリの性能を長期間維持するためには、定期的なメンテナンスが不可欠です。特に屋外設置の外壁ガラリや天井ガラリは、埃やゴミ、湿気がたまりやすく、機能低下や劣化の原因となります。

おすすめのメンテナンス手順は以下の通りです。

- 年2回以上の清掃(春・秋推奨)

- フィルターやメッシュ部分の取り外しと水洗い

- 羽根や本体に異常や変色がないか目視点検

- 樹脂や木製ガラリの場合は塗装や部品の劣化確認

- 必要に応じてメーカー純正部品での交換依頼

部屋ごとや設置場所によってもメンテナンス頻度は変わりますが、定期的な管理が建物全体の快適性と安全性維持につながります。高所や難所の清掃・交換は無理せず専門業者へ依頼しましょう。

ガラリが建築分野で迎える今後の技術動向と業界展望

省エネ・環境配慮型ガラリの最新事例と国内外比較

建築分野では、省エネや環境への配慮がますます重要視されています。近年、省エネ性能を高めたガラリの需要が増加し、建築基準法とも合わせて断熱性や遮音性に優れた製品が続々と登場しています。とくに開口率の最適化と風量コントロール性能の向上は、国内外の大手メーカーで共通して進化しているポイントです。国内事例では樹脂や高性能アルミを使ったガラリによる熱損失低減が進んでおり、外壁ガラリや天井ガラリなどでも厳しい断熱・気密基準に対応しています。

海外では、欧州のパッシブハウス基準に適合するガラリや、北米の自動制御型ガラリが導入されていて、環境配慮に加えて快適性と効率性を両立。以下に省エネ・環境配慮型ガラリの比較表を示します。

| 特徴 | 国内最新事例 | 海外最新事例 |

|---|---|---|

| 素材と加工技術 | 高性能アルミ・樹脂、断熱強化 | ステンレス・耐候樹脂、モジュール化 |

| 開口率・空気流量制御 | 気密・断熱優先の自動ガラリ | 電動・センサー連動型ガラリ |

| 法規対応 | 建築基準法・省エネ基準に適合 | パッシブハウス,LEED準拠 |

| メンテナンス性 | 分解・清掃しやすい構造 | モジュールでカートリッジ交換式 |

建築DX・AI・ロボット施工との連携可能性

デジタル技術の普及とともに、建築DXやAI・ロボット施工とガラリの連携も進展が期待されています。設計段階ではBIM(ビルディング・インフォメーション・モデリング)を活用し、建築図面上で最適なガラリの場所やサイズ、換気効率のシミュレーションが可能。AI技術により建物内の空気質や湿度、排気状況をリアルタイムでモニタリングし、自動でガラリの開閉や角度を調整できる「スマートガラリ」も登場しています。

工事現場では、ロボットによるガラリ施工・点検の自動化が進み、省人化と品質均一化に寄与。今後、遠隔監視システムやIoT技術とも連携し、建築物の管理運用の効率化にも貢献しています。

-

BIMでの設計・管理

-

AIによる通気・湿度自動制御

-

ロボットによる高精度な施工・メンテナンス自動化

循環型素材・パッシブデザインへの対応

サステナブル建築の分野では、循環型素材やパッシブデザインに適合するガラリの開発・活用が進んでいます。近年注目されているのは、再生アルミやリサイクル樹脂、国産木材などを用いたガラリの採用です。これにより施工時や解体後の環境負荷を低減できるだけでなく、地球温暖化対策の観点からも評価されています。

パッシブデザインとしては、適切なガラリの形状や設置場所を選定することで、自然換気や断熱、遮蔽効果を最大化。断熱材との組み合わせや外部日射のコントロールも重視されており、エネルギー消費を抑えつつ、健康的で快適な居住空間を実現する要として再認識されています。

-

再生素材ガラリの使用

-

形状・設置場所の最適化で自然換気性能UP

-

地球環境に調和した設計・選定の重要性

これらの動向から、今後もガラリは建築の省エネ化、高性能化、環境適合において不可欠なパーツとして、その進化が続くことが予想されます。

建築現場の声から学ぶガラリの実践Q&A

用途・設置場所別の悩みと解決例

建築で使われるガラリには、設置場所や用途ごとに異なる課題や解決策が求められます。特に外壁・室内・天井など設置場所によって選定ポイントが異なり、適材適所の判断が重要です。

以下のテーブルで場所ごとの主な用途と選定ポイントをまとめます。

| 設置場所 | 主な用途 | 選定ポイント |

|---|---|---|

| 外壁 | 給気・排気 | 防雨性、耐風圧、開口率の確保 |

| 室内 | 空気循環、通気 | 視線遮蔽、音漏れ防止、サイズ |

| 天井 | 換気、メンテ用 | 点検口との併用、防火基準対応 |

| ドア | 通気、湿気対策 | 強度、踏みつけへの耐久性 |

悩みやすいポイントは開口率や防音性、取り付け後のメンテナンス対応です。開口率は建築基準法で満たす必要があるため、施工時にはメーカーの仕様書を確認し、適切な工事方法で取り付けることが大切です。また、室内に設置する際は騒音や臭気の拡散を防ぐ設計にも注意しましょう。

法律・規制・デザインの疑問とプロの回答

建築現場でガラリを選定・設置する際、法律や設計基準に関する疑問はつきものです。特に建築基準法の換気設備設置基準、開口率算定方法、デザインとの両立がよく問われます。

代表的な質問と回答をまとめます。

-

建築基準法上の開口率とは?

- ガラリの有効開口率は、ガラリ全体の面積に対する羽根や格子部分を除いた「実際の通気部分の面積」を指し、必要換気量に応じて設計します。基準法で定められる換気量を確保するため、必ずカタログ値を確認しましょう。

-

防火地域への対応は?

- 防火地域や準防火地域では防火設備用ガラリを使用する必要があります。専用の材料や認定品を選ぶことで法令違反を防げます。設置時は防火扉や壁との取り合いも重視されます。

-

デザイン性と機能性の両立は?

- 最近では意匠性に優れた商品も増加。アルミ・ステンレス・木製等、素材や色、ルーバーの角度で外観を調整できます。美観と性能のバランスを考慮し、建築図面でも明確に記載しましょう。

メーカー・商品選びの実践的アドバイス

ガラリ選びで重視されるのは、性能・価格・施工性・メンテナンス性です。主なメーカーではパナソニックや三菱、杉田エースなどが信頼されており、それぞれ特長があります。

商品比較のポイントをリストでまとめます。

-

材質:アルミ、ステンレス、樹脂、木製など。耐久性や外観で選びます。

-

開口率:設計基準を満たすか必ず確認すること。

-

防音・防火性能:用途や設置場所に合わせて選定。カタログを比較しましょう。

-

メンテナンス性:フィルター交換や清掃のしやすさを確認すること。

-

施工方法:工事の段取り、取り付け方も重要です。

おすすめの選定フローは以下の通りです。

- 用途・設置場所を明確にする

- 必要な法規や基準を確認する

- メーカー・型番ごとの仕様を比較する

- コストだけでなくメンテナンス性やデザインも考慮

これらを抑えれば、現場で失敗しないガラリ選びが可能です。

ガラリが建築空間デザイン・意匠性にもたらす最新事例

建築分野においてガラリは、機能性だけでなく美しい意匠性や空間演出の可能性を広げています。近年では、外壁や天井だけでなく、家具や間仕切りに至るまで多様な場所でガラリが活用されており、換気や通気の役割を保ちながらデザイン要素としても重要な位置を占めています。住宅やオフィスだけでなく、商業施設でもガラリを用いたデザインがトレンドです。性能に優れた製品を選択することで、快適な居住環境と建物全体の価値向上が期待できます。

自然素材・木製ガラリの意匠的活用事例

自然素材のガラリは、木の表情や温かみを活かし、和洋問わず幅広い建築デザインに調和します。特に木製ガラリは、室内外の空気の循環を担いながら、空間に柔らかさや落ち着きを加える効果があります。最近の住宅や旅館、オフィスビルでは、木の質感を活かしたガラリが注目されています。

木製ガラリのメリットを表にまとめました。

| 特徴 | メリット |

|---|---|

| 天然素材 | 室内に自然な風合いと温もりを演出 |

| 多様なデザイン | オーダー製作や加工が容易 |

| 調湿効果 | 湿気の調整や室内環境の向上に寄与 |

| 優れた換気性 | 居住空間に新鮮な空気を効果的に供給しやすい |

これらの特徴を生かして、外壁や障子として外部と内部を緩やかにつなげるなど、単なる換気口としてだけでなく空間を彩る要素として積極的に導入されています。

高層建築・集合住宅でのガラリデザインと性能

高層建築や集合住宅では、気密性・防火性・耐風圧性などが求められるため、ガラリの設計には高度な専門知識が不可欠です。外壁ガラリは、外観デザインと機能性を両立するため、開口率や羽根の形状・取付角度が厳密に計算されます。加えて防雨・遮音・断熱性にも配慮することで、快適性と安全性を高めています。

性能比較のポイントをリストで紹介します。

-

気密性と防火性:建築基準法や関連法規を遵守した設計

-

開口率の選定:効率的な換気を維持しつつ、雨水や風の浸入を防止

-

耐久性とメンテナンス性:アルミ・ステンレスなどの頑丈な素材選定

-

外観の美しさ:ファサードデザインや色彩との調和

これらにより、快適な居住・業務環境を確保しつつ、建物全体のイメージ向上にも寄与します。

インテリアとの調和と空間演出のアイデア

ガラリは、機能性だけでなく、インテリアの一部として活用することで空間に個性と美しさをもたらします。天井や壁面の一部にデザイン性の高いガラリを設置する事例では、照明との組み合わせやクロスとの色調整によって、スタイリッシュで快適な室内が実現します。

空間演出のアイデアを紹介します。

-

間仕切り壁ガラリ:視線を適度に遮りながら空気循環を確保

-

天井ガラリ×照明:光のグラデーションを演出し開放感UP

-

家具一体型ガラリ:収納や棚と一体化させ生活感を抑制

これらの工夫により、換気や空気循環を妨げることなく、意匠性を高めた空間づくりが進められています。最適な設置場所やデザインを選択することで、住宅・店舗・オフィスの快適性を最大限に引き出します。

建築現場・設計事務所が知っておくべきガラリ関連の専門資料・文献・リンク集

建築技術書籍・論文・白書の活用方法

ガラリに関する正確な知識や施工基準を把握するには、建築技術書籍や学術論文、各種白書の活用が有効です。とくに建築基準法解説書や換気設備・開口率に関する技術資料は、設計や法令遵守に不可欠です。各出版社から発行されている建築用語集や、建築学会の論文データベースでは「ガラリ 建築」や「換気設備」「建築基準法 換気 条文」などのキーワードで検索することで、信頼性の高い資料を得ることができます。

代表的な参考文献および活用例をリストにまとめます。

-

建築基準法逐条解説(最新版):ガラリの換気設備要件、開口率や設置場所の判断に必須

-

建築学会技術資料:ガラリの種類や形状、最新の施工手法に関する実務的知見を提供

-

建築用語集:専門用語の定義や英語表記(Grille/ルーバー)の確認に活用

-

換気・空調工学に関する論文:温熱環境、湿気対策、換気効果などを科学的に解説

これらの文献を実務の設計・工事・現場管理に役立てることで、より信頼性の高い建築が実現します。

主要メーカー・業界団体の技術資料・カタログ

ガラリの選定や設計には、各メーカーの最新カタログや技術資料が不可欠です。外壁ガラリや天井ガラリ、給気・排気用など、多様な製品タイプと仕様が存在します。設計意図や用途ごとに最適なガラリを選ぶため、メーカーごとの性能比較や施工事例も確認しましょう。

以下は代表的な資料内容です。

| メーカー名 | 主力製品例 | 特徴・資料の主な内容 |

|---|---|---|

| パナソニック | 給気ガラリ | 高い気密性と省エネ性能、室内外両用、価格表・寸法情報 |

| 三菱電機 | 天井・外壁ガラリ | 防音・防雨設計、遮音性能やチャンバー構造の比較等 |

| 杉田エース | アルミガラリ | 豊富なサイズ展開、リフォーム対応、アルミ材質・価格情報 |

| 建築設備技術者協会 | 技術基準資料 | 建築基準法に準拠した設置条件や開口率計算方法の最新情報 |

各資料の中にはガラリの設計ポイント(開口率、羽根形状、設置場所)、メンテナンス性、ガラリ記号やCADデータの提供、施工手順などが詳述されています。設計段階からメーカー資料を参考にすることで、法令遵守・快適性・コストのバランスが最適化できます。

建築CAD・BIMデータ活用の最新情報

現代の設計現場において、ガラリのCADデータやBIM(ビルディング・インフォメーション・モデリング)データの活用は、設計精度と効率を大きく向上させます。メーカー各社は自社ガラリ製品の2D/3Dデータを公開しており、設計図面への反映や干渉チェック、維持管理情報の統合にも役立ちます。

最新のトレンドとしては下記が挙げられます。

-

ガラリの形状・寸法・仕様を標準化したCAD/BIMデータが無償配布

-

設計変更時もデータ更新が容易で、外壁・天井・室内設置のパターン選択も簡単

-

「建築図面 ガラリ」「建築記号」などで検索すると、設計支援サイトや業界ポータルからデータ取得可能

-

BIMでは換気効率や開口率計算の自動化も進行し、法規適合性のチェックや詳細設計時のリスク軽減につながる

これにより、設計事務所や現場担当者は作業効率を高めながら、法令・機能・デザインを両立した高品質な建築計画が可能となります。

実務では、信頼性の高い資料・データ・カタログを日常的に活用し、確実な知識と最新技術に基づく設計・施工を行うことが高い品質と社会的信頼の獲得につながります。