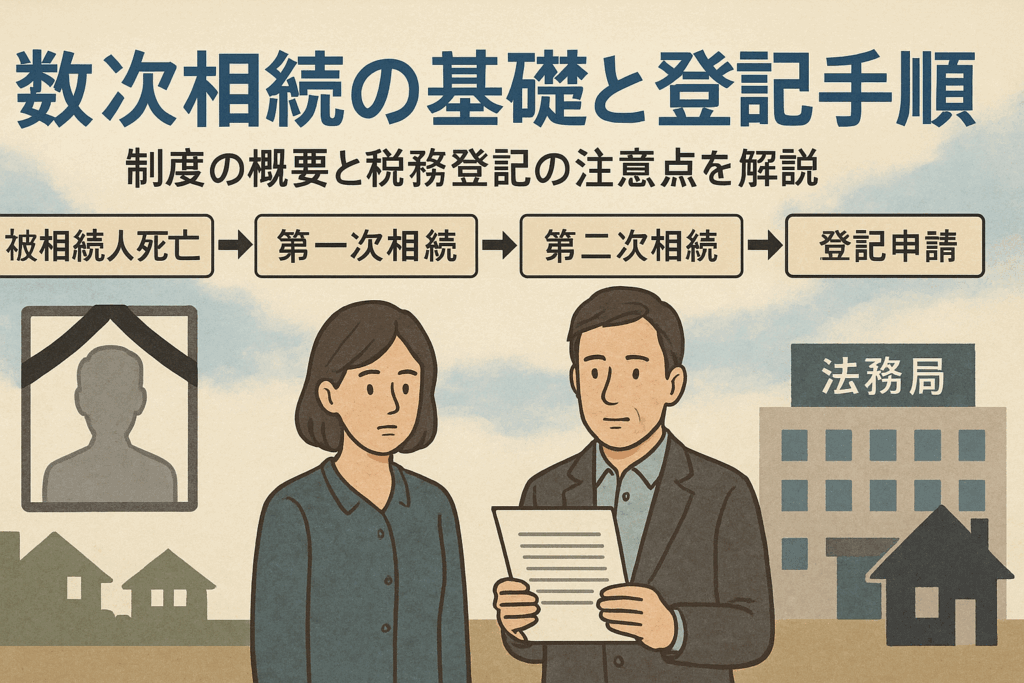

突然、家族が続けて亡くなり「相続手続きがさらに複雑になった」「誰がどこまで財産を受け取れるの?」と悩む方は少なくありません。たとえば令和4年度の法務局登記統計によると、遺産分割協議書が必要となる相続登記のうち、全体の約1割が数次相続を伴うケースであり、毎年2万件以上の事例が発生しています。

さらに、相続税の申告期限は原則として死亡から10ヶ月以内と短く、一次・二次の相続が重なると手続きや納税の遅れによるペナルティ発生リスクが2倍に増加することも。未分割状態が長引くと、法定相続人調査や遺産分割協議の範囲も拡大し、「どう進めれば確実なのか不安…」と感じるのは当然です。

本記事では、数次相続の基礎知識から法律の違い、必要な書類の書き方や実際の手続き流れ、登記や相続税の最新ルールまで網羅的に解説。事例や専門家の知見をもとに、放置した場合のリスクや、知っておきたい費用・対策まで詳しく紹介しています。

「知らなかった」と後悔しないための実践的なポイントを凝縮しました。最初から最後までしっかり読むことで、複数回発生する相続がスムーズに進み、ご家族の負担やトラブルも未然に防げます。

数次相続とはどのような制度か|読み方・基本の意味と類似相続との違いを丁寧に解説

数次相続とはの読み方と定義の明確化

数次相続(すうじそうぞく)とは、遺産分割や相続手続きが完了する前に、相続人のひとりがさらに亡くなり、次の相続が発生する連続した相続のことを指します。たとえば、父の相続が終わらないうちに母が死亡し、相続がさらに複雑になるケースが典型的です。

数次相続では、被相続人が複数となるため、遺産分割協議や相続登記、相続税申告などの手続きが通常の相続より複雑になります。手続きを放置すると、相続人関係が広がり、協議に参加しなければならない人も増加するため、早めの対応が非常に重要です。

特に遺産分割協議書の作成においては、それぞれの相続について分けて作成する必要があり、遺産の名義変更や不動産登記にも正確な手順が求められます。

代襲相続・相次相続・再転相続との法的違いを詳細に解説

数次相続と混同しやすい用語には、代襲相続・相次相続・再転相続があります。それぞれ制度の目的や発生する状況が異なります。

| 用語 | 概要 | 発生例 |

|---|---|---|

| 数次相続 | 被相続人の未分割遺産が複数の相続で連続する | 親の相続手続き中にその子が死亡、続いて孫が相続する場合 |

| 代襲相続 | 本来相続人となるべき者が被相続人より前に死亡した場合 | 親より先に子が亡くなり、孫が親の代わりに相続するケース |

| 相次相続 | 相続人が短期間のうちに連続して死亡し相続が繰り返される | 配偶者が亡くなり、すぐに兄弟も亡くなった場合の連続した相続 |

| 再転相続 | 相続人の相続開始後、自分の相続開始前に死亡 | 相続発生後、分割前に相続人が死亡し、その相続人の相続が発生する |

数次相続は、被相続人ごとに別個に手続きや協議を行う必要があり、手続き上の違いが明確です。

数次相続の範囲ではどこまでを指すか|優先順位の考え方

数次相続が及ぶ範囲は、「一次相続」「二次相続」といった形で、被相続人の死亡から複数世代にまたがる場合があります。たとえば、被相続人Aの未分割遺産が、Aの相続人Bの死亡を経てCに受け継がれる場合、AからBへの一次相続、その後BからCへの二次相続が発生します。

優先順位や範囲を正しく理解しないと、遺産分割や登記、相続税申告で不備が出るため細心の注意が必要です。

下記は相続の範囲と優先順位の基本です。

| 相続パターン | 該当範囲 | 優先順位の例 |

|---|---|---|

| 一次相続 | 被相続人から直系相続人 | 配偶者・子・直系尊属・兄弟姉妹 |

| 二次相続 | 一次相続人死亡→新相続人 | 孫・甥姪・配偶者等 |

| 三次相続以降 | 相続ごとに発生 | さらに遠縁へ、相続人が増加し複雑化 |

法定相続人の範囲や優先順位を含めて解説

法定相続人は、民法により優先順位が定められています。数次相続の状況によっては対象者が大幅に増え、兄弟姉妹・甥姪・配偶者・子など広範囲にわたる場合があります。

法定相続人の順位

- 子(直系卑属):いない場合は孫

- 配偶者:常に相続人となる

- 直系尊属(親・祖父母):子がいない場合

- 兄弟姉妹:子・直系尊属がいない場合

数次相続では上記の範囲が重層的になるため、誰が相続するか、相続分がどのようになるかを一覧で整理することが重要です。登記や分割協議、相続放棄の際も全員で手続きする必要があり、ミスや漏れがトラブルの原因となります。正確な関係図や協議書の作成、必要書類の準備が不可欠です。

数次相続が発生する具体例として複数回相続の流れを事例で理解

相続手続きが完了せずに次の相続が発生する「数次相続」は、現代社会で増加傾向にあります。特に家族構成や相続人の高齢化により、遺産分割協議が長引くことで連続した相続が起こりやすくなっています。この流れを把握することで、間違いやトラブルを未然に防ぐことが可能です。数次相続では遺産分割協議や登記、そして相続税申告の段階で複数の被相続人が存在するため、通常よりも手続きが複雑化します。次の具体例と比較表で全体像を整理しましょう。

| 被相続人 | 相続の段階 | 主な相続人 | 手続き上のポイント |

|---|---|---|---|

| 父 | 1次 | 母・子 | 通常の遺産分割協議 |

| 母 | 2次(父の遺産分割前に死亡) | 子 | 数次相続となり協議は子が母の立場も兼ねる |

| 祖父 | 3次(父・母の遺産分割前に死亡) | 孫 | 被相続人が3名にわたり書類・納税も多段階 |

配偶者や親の短期連続死亡による数次相続シミュレーション

配偶者や親が短期間に相次いで亡くなった場合、遺産分割が終わる前に新たな相続が発生し、当事者が増えることで協議が複雑になります。たとえば父が死亡し遺産分割協議中に母も亡くなった場合、母の分もあわせて協議する必要があります。この場合、母が受け継ぐべきだった父の遺産についても子供が相続するため、遺産分割協議書の作成時には双方の相続人と分割内容を明記しなくてはなりません。

-

配偶者死亡による連続相続

-

親が相次いで死亡した場合の遺産分割

-

遺産分割協議が同時進行することで発生するリスク

相続税や協議書作成の手間が倍増するため、速やかな対応と必要書類の確認が重要です。

一人っ子や兄弟が相続人となる場合の違いも紹介

数次相続では家族構成によって手続き内容や難易度が変化します。

-

一人っ子の場合

相続人が一人なので協議は簡慮化されますが、本人が高齢の場合や認知症などで判断能力がない場合は成年後見制度の利用が必要になることもあります。

-

兄弟が複数いる場合

兄弟間での協議が複雑化しやすく、遺産の分割割合や名義変更の手続き、必要書類も増えます。兄弟同士で意見の相違や連絡が取れない場合、遺産分割協議書の作成が大幅に遅れることもあります。

状況に応じて弁護士や司法書士への相談が効果的です。

三次相続以上の場合のケースと特殊ケースの実例紹介

三次相続や特殊な事例ではさらに難易度が上がります。例えば下記のような流れが考えられます。

-

祖父→父→母→子と、連続して相続が発生する場合

-

遠縁や甥姪が相続人になる場合や、相続人不在で法定代理人が選任される場合

-

相続放棄や一部相続人の死亡による分割方法の変更ケース

これらの場合には、相続人ごとに法定相続分を明確にし、誰がどの財産をいつ相続したかを相続開始日ごとに表にまとめると、全体の流れや控除額の適用が把握しやすくなります。

| 段階 | 被相続人 | 相続人 | 特記事項 |

|---|---|---|---|

| 1次 | 祖父 | 父・叔父 | 父死亡前に遺産分割未了 |

| 2次 | 父 | 母・子 | 母も分割前に死亡 |

| 3次 | 母 | 子 | 子がすべて相続、分割協議書は複雑 |

事例ごとに税額・控除や登記原因が異なるので注意が必要です。

遺産分割協議書の記載例を交えながら複雑な事例を整理

数次相続に対応した遺産分割協議書の記載には、複数被相続人の記載方法や法定相続分の確認、協議内容の明記が重要となります。

-

複数の亡くなった方の名前を明確に記載

-

各相続開始日と相続財産を具体的に列挙

-

それぞれの相続分と分割の合意内容

-

全相続人の署名押印

-

必要に応じて中間省略や分割書類を2通作成(法務局や登記所の指定に従う)

| 項目 | 記載内容のポイント |

|---|---|

| 被相続人 | すべての被相続人の氏名・死亡日を記載 |

| 相続人 | 各相続人の続柄・氏名を明記 |

| 財産内容 | 不動産や預貯金等を具体的に列挙 |

| 分割内容 | 各相続人が取得する遺産を明確に記載 |

| 署名押印 | 全員の自署・実印必要。印鑑証明書を添付 |

このように記載例と注意点を押さえれば、数次相続による煩雑な協議や登記手続きもスムーズに行うことができます。専門家による確認やサポートも積極的に活用して、安全かつ迅速な手続きを進めることが重要です。

数次相続に必要となる遺産分割協議書の作成・書き方・ダウンロード実例

数次相続が発生した場合、複数回の相続が重なることで遺産分割協議書の作成が複雑になります。数次相続とは、遺産分割が完了する前に相続人が亡くなり、その相続権がさらに次世代へ移る現象を指し、配偶者や兄弟、甥姪の子といった家族構成でも発生します。通常の遺産分割協議書と異なり、数次相続では「誰がどの時点の相続に関与したか」を明確に記載することが不可欠です。被相続人の情報や法定相続分はもちろん、相続放棄があった場合、登記や相続税の申告、必要書類の準備まで一連の流れを整理して臨みましょう。国税庁や法務局の定めるルールに沿った正確な協議書が重要です。

遺産分割協議書を1通と2通どちらを作成すべきか判断基準

数次相続の遺産分割協議書は、1通でまとめるケースと2通で分けるケースがあります。判断には以下の基準が参考となります。

-

1通:中間相続人の持分割合や相続関係が明確で、登記簿上中間相続人への名義変更を省略したい場合に有効です。法務局に確認が必要です。

-

2通:それぞれの相続ごとに遺産分割協議書を作成する方法。法定相続人が異なる、もしくは相続放棄や承認が複雑な場合に推奨されます。

| 分割協議書のタイプ | 適する場面 | 注意点 |

|---|---|---|

| 1通まとめ | 相続人が大幅に変わらない、登記一括申請時 | 法務局の判断を事前に確認すること |

| 2通分け | 中間相続人が複数、相続放棄や分配が異なる場合 | 記載例や署名押印が相続ごとに必要 |

中間省略登記に関わる遺産分割協議書の分け方と注意点

中間省略登記を利用する場合、登記原因や必要書類に注意が必要です。中間相続人の名義を経由せず、最終相続人へ直接登記を移すためには、遺産分割協議書の中で経由すべき権利移転を端的に記載することが望ましいです。ただし、中間省略ができないケース(法務局の指導や関係者の承認が得られない場合)があるため、事前に詳細を確認し、中間相続分の省略可否を見極めることが大切です。未成年者や複数相続放棄がある場合は、協議書ごとに分けて作成することで申請の正確性が高まります。

各種記載例や法務局提出用申請書の書き方を具体例で紹介

遺産分割協議書や登記申請書の記載例は、法務局や行政書士事務所が公開しています。正しい氏名・続柄・相続分の明記が必須で、特に数次相続では2回以上の被相続人や経過が記載されます。法務局への登記申請では、添付書類として戸籍謄本・住民票・協議書原本・相続関係説明図が必要です。下記は協議書作成の際の基礎項目です。

-

被相続人・相続人の続柄および住所氏名

-

相続財産の内容と分配方法の詳細記載

-

二次相続分や中間相続人の取り扱い

-

指定日の明記と全相続人の署名押印

| 必須記載項目 | 内容例 |

|---|---|

| 被相続人 | 〇〇県〇〇市〇丁目〇番地 〇〇 太郎(令和○年○月○日死亡) |

| 相続人 | 長男 〇〇 一郎、長女 〇〇 花子 |

| 財産内容 | 土地、建物、預貯金、不動産登記番号 |

| 分割方法 | 長男が全財産取得、預金は長女 |

| 協議成立日 | 令和○年○月○日 |

| 相続人署名・実印 | 全員分 |

記載例の無料ダウンロード案内やチェックリストの提供

協議書や申請書の正しい書き方は無料ダウンロードできる記載例が法務局や多くの専門家サイトで公開されています。実際の提出前には、下記のようなチェックリストで漏れを防ぐことが重要です。

-

被相続人・相続人の最新戸籍謄本や住民票はそろっているか

-

相続放棄をした場合は家庭裁判所の証明書写しを添付したか

-

全員の署名と押印(実印)が揃っているか

-

遺産や財産一覧、分割内容が明確か

-

不動産の場合、登記簿情報が正しいか

これらを順に確認しながら作成することで、スムーズに数次相続に伴う手続きが完了しやすくなります。協議書や申請書の複製・雛形は最新情報に基づき利用し、必要に応じ専門家へ相談すると安心です。

数次相続における相続税申告の仕組み・計算方法・控除案内

一次相続から二次相続への相続税納税義務引継ぎの解説

数次相続が発生した場合、一次相続の未分割状態で相続人が亡くなると、その相続税納税義務は新たな相続人に引き継がれます。具体的には、一次相続で発生した財産や遺産の分割が完了しないうちに、相続人自身が死亡した場合、その相続分が次の相続人に受け継がれます。このとき注意したいのは二次相続で新たな申告が必要となり、税申告の対象となる財産も一次で発生した遺産だけでなく、二次で新たに相続される分も含まれる点です。

強調すべきポイントは、一次相続分の未分割遺産についても相続税の計算・申告義務が発生し、税務署への申告漏れや納付遅延は加算税や延滞税のリスクを伴います。専門家への相談によって適切な対応を進めることが重要です。

延長される申告期限と基礎控除が増えない理由を詳細に

数次相続において相続税の申告期限が延長されるケースとしては、一次相続で遺産分割が未了の場合、申告期限内に「申告と納付」を行いつつ、遺産分割協議が成立次第「更正の請求」によって再計算・再申告ができます。一方で、基礎控除額は一回の相続単位でしか認められず、数次相続で申告を複数回行っても控除枠は増えません。

たとえば、一次相続での基礎控除額は「3,000万円+600万円×法定相続人の数」と決まっており、二次相続や三次相続で新たに控除が発生することはありません。これは税法上、不動産や現預金などの実体財産が連鎖して移転するだけで控除枠が許容されるわけではないという国税庁の指針に基づいています。

相次相続控除の適用条件や計算方法をわかりやすく解説

相次相続控除とは、被相続人が10年以内に相続または遺贈により財産を取得した場合に、その財産について納付済みまたは納付すべきだった相続税相当額を差し引ける制度です。たとえば一次相続で納付済みの相続税が、二次相続で重複課税になる可能性が高いときに適用されます。この控除を受けるための条件は「前回相続から10年以内」「二次相続時に同一財産が再び課税される」などが要件となります。

下記のようなポイントが重要です。

-

前回相続(例えば1回目)から10年以内に次の相続が発生

-

取得した財産について相続税が重複して課税される状況

-

申告書に相次相続控除額の計算明細を添付し、必要書類を提出

この控除が適用できるかどうかは、二次相続人の具体的な相続分や一次相続での納税状況の確認が不可欠です。

下記テーブルでポイントを整理します。

| 条件 | 内容 |

|---|---|

| 前回相続からの期間 | 10年以内 |

| 必要な申告書類 | 相続税申告書、控除計算書、一次相続の資料 |

| 控除対象財産 | 二重に課税される同一財産 |

| 控除額の計算方法 | 前回納付済み相続税額を、合法ルールで分割減算 |

申告書の具体的な書き方や必要書類についても網羅する

数次相続に関する相続税申告書の作成には各相続ごとの取得財産の内訳や相続人の情報を正確に記載する必要があります。具体的には、相続税申告書第1表に個々の相続分・分割未了財産の明記、「相次相続控除に関する明細書」や一次相続・二次相続の戸籍謄本、被相続人の除籍謄本、不動産登記簿謄本、金融資産の残高証明などの書類が必要です。

分かりやすいリストを以下に示します。

-

相続税申告書(第1表、第2表、各付表)

-

相次相続控除明細書

-

疑義財産の明細や遺産分割協議書(数次分必要)

-

被相続人・相続人の戸籍謄本

-

不動産・預金等の残高証明書

-

納税義務者の住民票、印鑑証明書

書き方のポイントとしては、一次・二次に分かれる相続分を整理し、控除や特例の適用にもれがないよう数字の根拠となる資料は必ず添付します。複雑な場合は税理士や司法書士に相談し、最新の国税庁マニュアルや法務局資料を活用することが重要です。

数次相続の登記手続きを徹底解説|中間省略登記・一括申請・費用詳細

法定相続情報一覧図の取得からオンライン申請までの最新手順

数次相続の登記手続きは、通常の相続よりも複雑になります。まず重要となるのが法定相続情報一覧図の取得です。相続が発生した際、被相続人ごとに戸籍謄本、住民票の除票、相続人全員の戸籍などが必要ですが、数次相続では複数の被相続人の関係証明が求められます。法定相続情報一覧図を作成することで、必要な証明書をまとめて用意でき、法務局や税務署への提出が簡単になります。2024年の法改正以降、相続登記は義務化され、申請期限にも注意が必要です。

オンライン申請を活用すれば、遠方の法務局でも電子申請による受付が可能です。以下の流れで進めましょう。

-

必要な戸籍・住民票・固定資産評価証明書等を用意

-

法定相続情報一覧図を作成し法務局で取得

-

登記申請書を電子化しオンラインで提出

-

質問事項や補足があれば法務局担当者と調整

ポイント:被相続人が複数の場合、それぞれの死亡証明や遺産分割協議書も個別に用意が必要です。

2024年法改正による相続登記義務化のポイントもフォロー

相続登記の義務化に伴い、所有権移転登記の申請は相続発生から3年以内にしなければなりません。義務違反には過料が課されることもあるため注意が必要です。未分割の状態で放置すると、数次相続が発生しさらに関係者が増え、手続きが煩雑化します。専門家に相談し、迅速に法定相続分で仮登記するのも有効な方法です。

関連する書類や手続きも増えるため、登記管理やスケジュールは事前に計画的に進めることが重要です。

中間省略登記の可否や法的リスク・申請方法

中間省略登記とは、複数回の相続を一括でまとめて登記する方式です。しかし、2024年現在、基本的に中間省略登記は認められていません。法定相続人を介して順次登記を行う必要があり、適正な登記原因を明記しなければなりません。

例として、祖父→父→子に相続が発生した場合、祖父から父、父から子への二段階の登記が必要です。一括登記や中間相続人の省略をした場合、法務局では受理されず、訂正申請となるリスクもあります。

よくある法的リスクには以下があります。

-

正規の手続きをせず登記が認められない

-

過去の所有権移転が不明確となり、後々の取引トラブル発生

手続きの流れを明確にし、登記原因証明情報や遺産分割協議書をきちんと整備しましょう。

登記申請のための書類や記載例、登録免許税の免税措置も細かく説明

登記申請に必要な主な書類は下表の通りです。

| 書類名 | ポイント |

|---|---|

| 登記申請書 | 各相続ごとに作成、正確な登記原因を記載 |

| 法定相続情報一覧図 | 法務局で作成・受領。戸籍証明の代用になる |

| 被相続人の戸籍一式 | 亡くなった方すべて分、除籍・改製原戸籍も要準備 |

| 被相続人の住民票除票 | 最新のものを各人分準備 |

| 固定資産評価証明書 | 不動産所在地の自治体で取得 |

| 遺産分割協議書 | 相続人全員の署名押印と印鑑証明が必要 |

記載例については、法務局のホームページ等でサンプルが公開されています。登録免許税の免税措置は、小規模宅地や一定要件の住宅用土地の場合、軽減措置が利用できるため不動産の種類にも注意しましょう。

登記費用概算と司法書士等専門家依頼のポイント

数次相続登記にかかる費用は、主に登録免許税・必要書類の実費・司法書士等専門家報酬で構成されます。登録免許税は不動産評価額の0.4%が一般的ですが、軽減要件に該当するケースもあるため事前に確認が必要です。

専門家に依頼するメリットは、不足書類の確認や複雑なケースの処理、登記原因の正しい記載などミスを防ぐことができる点にあります。特に数次相続の場合、以下のタイミングで相談しましょう。

-

不動産が複数あり相続人の数が多い場合

-

相続人が一人っ子や兄弟のみの場合

-

配偶者や中間相続人が既に死亡している場合

-

相続放棄や未分割遺産がある場合

| 登記の主な費用 | 目安 |

|---|---|

| 登録免許税 | 不動産評価額の0.4%(特例軽減あり) |

| 書類取得等の実費 | 1万円~2万円程度(戸籍等の枚数で変動) |

| 司法書士報酬 | 5万円~15万円程度(案件難易度で変動) |

不安な場合は早めに無料相談や専門家サポートを活用し、確実な登記完了を目指しましょう。

相続放棄の取り扱いと判例・特殊ケースに対応した手続き解説

数次相続における相続放棄申請の方法や期限と必要書類

数次相続が発生した場合、相続放棄の申請方法や期限、必要書類は通常の相続と共通する部分が多いですが、相続が複数回重なるため、それぞれの相続発生ごとに放棄を判断することが重要です。

主な相続放棄の申請手順は以下の通りです。

- 相続開始を知った日から3か月以内に家庭裁判所へ申し立てる

- 必要書類の準備(被相続人の死亡の記載がある戸籍謄本、申述書、申立人の戸籍謄本など)

- 法定相続人全員に放棄の意思を周知する

さらに、数次相続の場合は複数の被相続人に対して個別に放棄の手続きを行う必要があり、それぞれ3か月の期限が発生します。例えば祖父、父と順に亡くなり、父の遺産分割が終わる前に祖父の相続分も発生した場合、それぞれの相続分に対し別々に放棄の手続きが必要となります。

必要書類の主な例

| 手続き対象 | 必要書類 |

|---|---|

| 祖父が被相続人 | 祖父の戸籍謄本、孫の戸籍謄本、申述書等 |

| 叔父が被相続人 | 叔父の戸籍謄本、放棄者の戸籍謄本、申述書 |

祖父や叔父など特定の相続人ケースも分析

複雑な家族構成や兄弟姉妹、甥姪が相続人となる場面では、下記ポイントに注意が必要です。

-

孫が祖父の遺産を直接相続する場合、代襲相続との混同に注意

-

相続放棄した相続人がいる場合、次順位の相続人(例:叔父・叔母や甥姪)が自動的に相続権を得る

-

放棄の意思表示が明確でないと、法定相続分による分割が認められる可能性がある

例えば一人っ子で相続人がいない場合でも、祖父や叔父が相続先になるため、相続の連鎖的発生を見越して事前準備が不可欠です。

相続放棄がもたらす法的影響と再転相続との関係

相続放棄は、放棄した相続人が最初から相続人でなかったことになるため、他の相続人への分割割合や相続税申告、遺産登記に直接影響します。

主な法的影響

-

放棄により相続順位が移動し、兄弟姉妹や甥姪の子まで権利が及ぶケースもあり

-

遺産分割協議書を作成する際は、放棄した事実を明確に記載する必要がある

-

相続税について、未分割遺産が残る場合には税務署へ適切な申告書を提出すること

再転相続は、相続放棄した相続人の代わりに次順位の人が相続人となる仕組みで、具体的な違いを表にまとめます。

| 項目 | 相続放棄 | 再転相続 |

|---|---|---|

| 権利承継 | 拒否(権利なし) | 新たな相続人に権利移動 |

| 申告義務 | 相続税なし | 新相続人が申告義務担当 |

| 法的根拠 | 民法939条 | 民法1043条 |

判例を引用し実務リスクを示しながら具体的対処法を提示

実務では、相続放棄の意思表示が不明確なケースや、法定期限を過ぎた申請などでトラブルが生じています。過去の判例では「実質的に遺産の取得につながる行為をすれば、放棄が認められない」と判断された事例(最高裁平成7年2月2日)が有名です。

具体的な対処法のポイント

-

相続放棄は必ず家庭裁判所を経て正式に手続きする

-

放棄後は相続財産の処分的行為を避ける

-

不明点や複雑な相続関係は専門家(司法書士・弁護士)へ速やかに相談することでリスクを回避可能

数次相続や再転相続が発生した場合、登記や相続税の対応も含めて速やかな専門家への相談が望ましく、正しい手続きを踏むことが将来の紛争予防につながります。

数次相続で起こりやすいトラブル・誤解とその防止策を解説

数次相続のよくある誤解を法律と実務観点から正す

数次相続は、遺産分割や手続きが終わる前に次の相続が重なるケースをいいますが、仕組みを誤解している人は少なくありません。特に「遺産分割協議は1通で十分」「すべての共有財産が自動的に移転する」と思い込むのは危険です。相続人が変化し、法律的な手続きや書類作成の要件も複雑になるため、各相続ごとに協議書を分けて作成する必要があります。

また、数次相続では「配偶者死亡」や「兄弟の相続」など、被相続人ごとに相続範囲や法定相続分が異なり、申告や登記の際に混同しやすい傾向があります。特に相続放棄、登記原因、中間省略のルールなど専門的知識が問われる場面も多いため、実務上の注意が求められます。

未分割放置や相続人調査不足が引き起こす問題点

未分割状態のまま手続きを放置すると、下記の問題が発生しやすくなります。

| 問題点 | 内容 |

|---|---|

| 相続人増加 | 時間の経過で相続人が多数になり、協議や書類作成が複雑化 |

| 相続財産の管理 | 権利関係が曖昧になり、不動産や預金の名義変更が困難になる |

| 税務リスク | 相続税申告や納税の期限に遅れ、延滞税や加算税のリスクが高まる |

また、相続人調査がおろそかになると、法定相続人を特定できず、遺産分割協議や登記申請で不備が生じます。特に戸籍謄本や法定相続情報一覧図の準備を怠ると、後の手続きをやり直す必要が生じ、手間と費用の増大につながります。

トラブル防止のための分割協議や書類作成のポイント

数次相続でトラブルを避けるためには、各々のケースに応じた正確な分割協議書の作成が不可欠です。

-

協議対象ごとに複数の協議書を作成

-

一次・二次など相続発生順に整理し記載

-

登記や申告で必要な情報を網羅

-

全ての相続人の署名・押印を必ず取得

-

法務局への提出書類・記載例を参考に最新ルールを確認

事前に分割協議書の書き方や必要書類、登記・税申告上の注意点を押さえ、専門家の意見も取り入れることでミスやトラブルを未然に防ぎやすくなります。

司法書士や税理士など専門家からの助言の重要性を示す

数次相続は、法的・税務的な観点からも複雑になりがちです。特に以下の場面では専門家のサポートが不可欠です。

-

登記原因の適正確認と中間省略可否の判断

-

相続税の計算や控除適用、申告書の記載方法

-

遺産分割で意見が分かれる場合の調整や代理対応

-

戸籍・相続関係図、必要書類の正確な整備

-

相続人が多数・遠方で署名収集が困難な場合の対応

専門家に相談することで、最新の法律や国税庁のガイドラインに則った正しい手続きを進められ、不要なコストや余計なリスクを回避しやすくなります。不明点がある場合や初めて相続に直面する場合は、早めに相談窓口を利用することが解決の近道です。

信頼できる情報源および最新動向|国税庁・法務局公式情報と専門家の視点

国税庁や法務局の最新ガイドラインの要点ピックアップ

数次相続に関する手続きや申告については、必ず信頼性のある公的情報を参照することが重要です。国税庁が公表する相続税の最新ガイドラインや、法務局が案内する登記申請の基準は、相続人が複数いる場合や、相続放棄・控除・未分割のケースにも対応しています。新たな法律改正に基づく指針も都度更新されるため、以下のような点に注意が必要です。

-

国税庁の公式サイトでは、相続税の計算方法や申告書の書き方に関する詳細なマニュアルが案内されています。

-

法務局の窓口やサイトで登記に必要な書類や手続き、相続登記費用、登記原因の記載例などが最新情報に即して更新されています。

-

特に数次相続登記や控除の適用基準などは、最新の公式発表をチェックすることが確実な対応につながります。

補足情報として役立つ公的データや法律条文の参照方法

正しい相続手続きや協議書作成には、条文やガイドラインの根拠確認が不可欠です。法定相続分や中間省略に関する規定、相続放棄の手続き期限や判例など、最新の内容を次の公的データで照会できます。

-

国税庁「相続税法」および関連通達

-

法務省・不動産登記法

-

各都道府県法務局の公式ウェブサイト

-

インターネット版官報やe-Gov法令検索

-

相続関連の無料相談が可能な公的機関リスト

このような資料を活用し、必要箇所は正確に引用、引用元も整理しておきましょう。

弁護士や税理士・司法書士の役割と費用相場を比較解説

数次相続では相続税申告・登記・協議書作成・トラブル防止等の観点で専門家へ依頼することが多くなります。それぞれの専門家の特徴と一般的な費用相場を下記にまとめています。

| 専門家 | 主な業務 | 料金の目安 |

|---|---|---|

| 弁護士 | 相続人間の紛争対応、調停、遺産分割協議書作成サポート | 着手金20万円~/成功報酬10%程度 |

| 税理士 | 相続税申告書作成、税務アドバイス、控除の適用可否判定 | 相続財産規模の1%~2%・20万円以上 |

| 司法書士 | 遺産分割協議書のチェック、相続登記申請、名義変更 | 登記費用3万円~/案件内容・不動産数による |

全体として、戸籍調査や法定相続情報一覧図の取得、相続放棄の必要書類準備なども各士業のサポート範囲となります。

相談のタイミングや費用目安も具体例を交えて伝える

相続発生直後や、協議がスムーズにいかない時点での早期相談が有効です。たとえば、相続人の一人が死亡して数次相続となった場合や、遺産分割協議書を複数作成する必要が生じたタイミングなど、問題が複雑化する前に手続きの流れや費用目安を確認しておくことが大切です。

-

相談料の無料キャンペーンや初回30分・1時間無料の事務所も多数

-

相続税申告期限(被相続人の死亡を知った日の翌日から10か月以内)前が特に要注意

複数士業のセカンドオピニオンを利用するのも選択肢の一つです。

相続関連法改正による影響と継続的な情報アップデート方法

相続手続きや税申告に関する法改正は、2024年以降も継続的に更新されています。たとえば、相続登記の義務化や相続税控除額見直し、登記費用のオンライン対応など重要な変更も施行されています。

-

法定相続分や控除に関する新基準の確認

-

相続登記義務違反による科料導入など新制度のチェック

最新動向の把握が適切な手続きとトラブル回避につながります。

正確な情報保持のための公式発表チェック法も紹介

常に公的機関の公式情報をチェックし、信頼性の高いサイトをブックマークしておくことをおすすめします。更新情報を把握しやすい方法は次の通りです。

-

国税庁公式サイトの「相続・贈与」カテゴリの定期閲覧

-

法務局公式サイトで「相続登記」関連の新着情報を確認

-

各都道府県の専門家会(弁護士会・税理士会・司法書士会)公式サイトと最新リリースを参照

正確な手続きや書類作成のために、最新公式情報に基づいた行動が安心に直結します。

数次相続完全対策チェックリストとして手続きから税務・登記まで網羅的に確認

数次相続の各種手続きを漏れなく進めるためのポイント整理

数次相続は遺産分割や相続手続きが完了するより先に、次の相続が発生する状態を意味します。こうした状況では、一度の相続よりも対応が複雑になりやすく、相続人間の連携が非常に重要となります。基本的な流れを押さえた上で進めることでミスや抜けを防ぎ、スムーズな解決が期待できます。

手続きの全体像をチェックリストで整理しています。

| チェック項目 | 説明 |

|---|---|

| 数次相続の内容把握 | 相続の発生順序・被相続人ごとの相続関係を確認する |

| 戸籍・除籍謄本収集 | 各被相続人・相続人の戸籍や除籍謄本を揃える |

| 遺産分割協議書の作成 | 各相続ごとに適切な協議書を作成し署名押印を得る |

| 財産目録作成 | 不動産・預貯金など全資産を一覧にして整理する |

| 相続税申告書作成 | 必要書類と財産評価を基に正確に申告書を作る |

| 登記申請書の準備 | 登記原因や申請内容の記載方法に注意して作成する |

| 相続放棄検討 | 必要に応じて相続放棄手続きを検討・実施する |

遺産分割協議書作成、相続税申告、登記申請、相続放棄までカバー

数次相続の遺産分割協議書の作成は、特有の注意点が求められます。一次相続の協議書だけでなく、二次相続や三次相続といった連続関係を意識して被相続人の名義や遺産分割の経過を正確に記載しましょう。また、相続放棄の意思表示や期限管理も重要です。漏れをなくすための作業ポイントはこちらです。

-

協議書は相続順ごとに1通ずつ作成・保管し署名押印を必ず取得

-

協議書作成後は各被相続人分の相続税申告を期限内に完了

-

不動産登記は中間省略や一括申請の可否を法務局へ確認し、必要な書類(戸籍、遺産分割協議書、登記原因証明情報など)を準備する

-

相続放棄を行う場合は家庭裁判所への申述と期限(原則3カ月以内)遵守が必須

専門知識のある税理士や司法書士に相談しながら進めることで安心して手続きが進められます。

トラブル回避と迅速対応のための具体的チェックリスト提供

数次相続は相続人の増加、不明な相続人の発生、期限超過による税制優遇の逸失など、さまざまなリスクが伴います。下記の実務ポイントを把握して、トラブルなく処理を進めましょう。

| 主要リスク | 実務上のアドバイス |

|---|---|

| 相続人調査の遅れ | 戸籍や家系図を早めに収集し全相続人を特定する |

| 未分割のまま税務申告 | 「未分割申告」で配偶者控除等が適用できなくなる場合は注意 |

| 登記申請忘れ・ミス | 登記原因や必要書類を最新ガイドラインで事前に確認 |

| 申告漏れ・控除ミス | 「相続税申告書の書き方」や「控除」の規定を守って申告 |

| 放棄申述の期限超過 | 期限をカレンダー管理し速やかに手続き実施 |

| 遺産分割協議書の誤記 | 無効にならないよう記載例や書式ダウンロードも活用し正確に作成 |

迅速な相続手続きを実現するには、相続の度ごとの協議・申告・登記のポイントを一つ一つ確実にクリアし、適宜専門家の力を借りることが重要です。複数回発生する相続こそ、丁寧な把握と抜けのない実務対応が鍵となります。