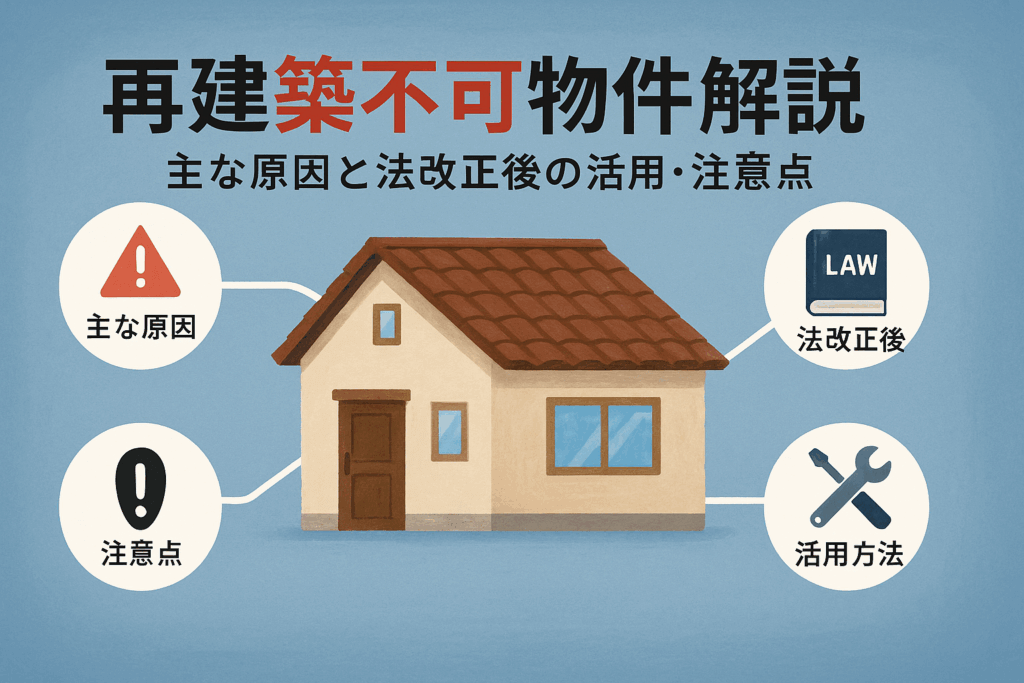

「再建築不可物件」と聞いて、どんなイメージが浮かびますか?実は、全国の中古住宅市場に流通する戸建てのうち、約【10%以上】が再建築不可物件だと言われています。都心部では50年以上前に建てられた住宅や、幅員4m未満の狭い道路にしか接していない「旗竿地」「路地状敷地」など、毎月数百件単位で売買事例が報告されています。

「なぜ建て替えができないの?」「所有している物件が資産価値を失うのでは…」といった不安や、リフォームや売却・転用をどう進めればよいか悩む方も少なくありません。実際、2025年の建築基準法改正で再建築不可物件のリフォーム規制も強化され、従来の「なんとなく放置」では後悔を招く可能性が高まっています。

今この瞬間も、相場より2~5割安く取引される再建築不可物件が各地に存在し、正しい知識や活用法を知っているかどうかで将来の資産形成に大きな差が生まれます。失敗や損失を防ぐためにも、この記事では「再建築不可物件とは何か?」という基本から、リスクや最新の法改正、活用術まで徹底的にわかりやすく解説します。

最後まで読むことで、あなたの疑問がひとつずつクリアになり、安全に判断できる力が身につくはずです。

再建築不可物件とは?基本的な定義と特徴

再建築不可物件とは、既存の建物を取り壊した後に、新たに建物を建てることが認められない土地や住宅のことを指します。主に都市計画区域や準都市計画区域に存在し、現在利用している建物はリフォームや小規模な修繕はできますが、「建て替え」や大規模な増改築はできません。このため、一般的な中古不動産と比べて価格が安価になる傾向があり、資産価値にも大きな影響を及ぼします。

再建築不可物件の主な特徴を以下にまとめます。

| 特徴 | 説明 |

|---|---|

| 接道義務を満たさない | 土地が幅員4m以上の道路に2m以上接していないため、建築不可となるケースが多い |

| 建て替え・新築不可 | 既存の建物は維持修繕可能だが、取り壊しての新築や大規模リフォームは不可 |

| 不動産価値が安い | 通常の物件に比べて取引価格が割安となるが、売却や担保設定が難しい |

| 住宅ローン審査が厳しい | 担保評価が下がるため、融資審査が通りにくい場合が多い |

| 活用方法が限定的 | 倉庫・駐車場・コンテナハウス等への活用や賃貸も検討されやすい |

再建築不可物件は、資産活用やリフォームを検討する際にも条件や制限が多いため、購入前に詳細な調査と十分な検討が不可欠です。

再建築不可物件の法律的な位置づけ-建築基準法・接道義務の概要を初心者向けに平易に解説し、なぜ建て替え不可になるのかを根本から理解させる

日本の建築基準法では、建物を建築または建て替えるためには「接道義務」を満たす必要があります。具体的には、敷地が幅4メートル以上の道路に敷地の一部が2メートル以上接していなければなりません。この条件を満たさない場合、建物の新築や建て替えが認められず、“再建築不可物件”となります。

買主や所有者が確認すべきポイントは以下の通りです。

-

土地が接する道路が建築基準法上の「道路」と認定されているか

-

敷地が最低2メートル以上その道路に接しているか

-

建築基準法その他法令による制限がないか

建築当時は法的に許可された建物でも、後に基準が改正された結果、現行法では「既存不適格」物件となるケースがあります。このため、中古物件や古屋付き土地の購入時は、必ず現状の法規制を確認し、専門家の意見も参考にすることが重要です。

再建築不可物件が生まれた背景と社会的意義-密集都市化の歴史的背景や制度設計の経緯を詳述し、現代の街づくりにおける意義も紹介

再建築不可物件が存在する最大の理由は、日本の都市部における急速な人口増加と、昭和初期から高度経済成長期にかけた無秩序な市街地拡大にあります。狭い路地や私道のみで区画整理が不十分なまま建てられた住宅地では、十分な避難経路や消防車両の進入スペースが確保できず、災害時のリスクが高まりました。

その解決策として建築基準法が整備され、「接道義務」が課されるようになりました。これにより、新たな建物については安全性・防災性・公共性が担保される一方、古い市街地などには現行基準を満たさない土地と住宅が多数残る結果となりました。

現代の都市計画においては、下記の点が重要視されています。

-

防災・緊急時の安全確保(交通アクセス・避難経路の確保)

-

無秩序な市街化を防ぎ、計画的な街づくり

-

既存住宅の安全利用と、将来的な再開発促進

再建築不可物件の存在は、こうした歴史や制度改革の過程を示すものであり、今後も法律・条例の見直しや再開発事業の進展に左右される分野です。現行の制度設計の下では「資産としてどう活用するか」「どのような法的手続きを踏むべきか」がより一層問われています。

再建築不可物件の主な原因と法令の理解

接道義務の詳細と適用範囲-建築基準法42条・43条の具体条文ポイントと接道の条件を図解入りで詳細解説

再建築不可物件が発生する最大の原因は、建築基準法に定められた接道義務です。具体的には「建築基準法42条」により、建物の敷地は幅員4メートル以上の道路に2メートル以上接していなければ新しく建物を建てることができません。これに違反すると、たとえ所有している土地であっても新築や建て替えは認められません。

接道義務のポイントを分かりやすい表で整理しました。

| 項目 | 内容 |

|---|---|

| 適用法令 | 建築基準法42条・43条 |

| 必要な道路幅 | 4メートル以上 |

| 敷地の接道長さ | 2メートル以上 |

| 認められない例 | 幅4m未満の狭い道路・行き止まりの袋地 |

| 再建築の可否 | 条件を満たさないと再建築不可 |

道路に2メートル以上接していなければ、どれほど立地が良い土地でも再建築不可となるので注意が必要です。特に古い宅地や、奥まった「旗竿地」「路地状敷地」の物件ではこの義務違反が多く見られます。

2025年建築基準法改正の影響と最新情報-最新法改正内容と再建築不可物件のリフォーム規制強化について詳述

2025年の建築基準法改正では、再建築不可物件に対する規制がさらに強まります。主な改正点として、リフォームや大規模修繕の申請基準が厳格化され、増改築や構造部分の改良も制限される見込みです。

主な改正ポイント

-

大規模リフォーム工事の許可制強化

-

建物の耐震補強やスケルトンリフォームに対する厳格な審査導入

-

不適格物件の適法化申請のハードルが上昇

これにより、たとえ既存住宅のリフォームであっても許認可がおりないケースが増えるため、将来を見据えた資産活用やリフォーム計画が必要になります。2025年以降は特に「どこまで改修ができるか」を事前確認する重要性が高まっています。

既存不適格建物との関連性と他原因パターン-既存不適格、旗竿地・路地状敷地・袋地・私道問題の違いや対策法も掘り下げ

再建築不可物件には、接道義務違反だけでなく「既存不適格建物」や特殊な土地形状も関係します。既存不適格とは、建築当時は合法だったものの、その後の法改正や都市計画変更で現在は基準を満たしていない建物です。建替え時には現行法の適用となるため、再建築不可となる場合があります。

代表的な原因パターンと特徴

- 旗竿地・路地状敷地

竿部分が細長く、道路に2m満たないケースが多い

- 袋地

周囲を他の土地で囲まれ、直接道路に接しないため再建築不可

- 私道の権利問題

道路として使われていても法律上の「道路」と認められず再建築不可になることも多い

対策としては、「隣地の買い増しで道路幅を確保」「私道の権利関係の整理」「行政への許可申請による例外取得」などが有効です。しっかりと調査と対策を講じることが資産保全の鍵となります。

再建築不可物件のメリット・デメリットを多角的に比較

再建築不可物件は「再建築不可」という条件ゆえに、大きな特徴と注意点があります。ここでは活用可能なメリットやリスクの両面から徹底解説します。

| 比較項目 | 主なメリット | 主なデメリット |

|---|---|---|

| 価格 | 市場相場より安く購入できる | 売却時に希望価格になりにくい |

| 活用法 | リフォーム・用途変更で活用の可能性 | 建て替えや増改築、投資活用に厳しい制限 |

| 融資 | 条件によっては住宅ローンやリフォームローン利用可 | 融資の審査が非常に厳しく、借入限度が低い |

| 資産価値 | 安価取得で資産形成のスタートがしやすい | 相場より資産価値下落・固定資産税が下がらない場合も |

| 売却のしやすさ | 専門の買取業者やニッチな需要で早期売却できることもある | 一般には流通しづらく、希望通りに売れないリスクが高い |

活用や取得コストの面で魅力はありますが、流動性や将来的な資産価値、資金調達力で大きなデメリットがあることも認識しましょう。

法改正対応の活用メリット-法改正後でも可能な活用法や条件付きで使える利点を解説

再建築不可物件は、接道義務や建築基準の法改正の影響を強く受けます。最新の法規にも対応するため、活用方法選びは重要です。

-

リフォーム・小規模改修:構造を変えない範囲での内装工事やスケルトンリフォーム、外壁補修などは実現可能です。

-

活用プランの柔軟性:コンテナハウス設置や駐車場としての転用、倉庫や小規模賃貸(事務所・店舗)など多彩な活用が可能です。

-

補助金の利用:エリアや自治体によってはリフォーム補助金、空き家活用補助が使える場合があります。

法改正や接道条例が変更されることもあるため、用途や活用計画はその都度専門家へ確認しましょう。投資や賃貸といった収益化も可能ですが、思わぬ活用制限が生まれることもあるため、取得前に現地調査や法的条件をきちんと確認することが重要です。

リスク・不安要素の具体的提示と回避法-購入後のトラブルやローン調達の難しさ、体験談を交えながらリスク管理方法を記述

再建築不可物件には特有のリスクが多く、十分な注意が必要です。

-

建て替え不可・解体後の空き地問題:一度解体してしまうと新築が不可能になり、土地活用が大幅に制限されます。

-

住宅ローンやリフォームローンの審査の厳しさ:金融機関によっては担保価値が低いとみなされ、ローンが通らない場合があります。

-

資産価値の下落・売却困難:一般流通が難しく、「売却時に苦労した」「後悔した」といった体験も多いため、事前に買取業者への相談や査定も有効です。

-

法改正による状況の変化:2025年以降、接道や建築基準の見直しの影響で今後さらに厳しい規制となる可能性もあります。

回避方法としては

-

専門家や不動産会社での接道や法的制限チェック

-

用途変更や現状維持を前提とした活用検討

-

リフォーム費用・補助制度の活用

-

需要のあるエリアや特殊用途への転用計画

を徹底しましょう。これにより、取得後の後悔やトラブルを未然に防げます。

再建築不可物件のリフォームルールと活用術

法改正後も可能なリフォームの具体例-床面積200㎡以下の木造平屋の例を詳細に

再建築不可物件でも、既存建物の状態を維持・改善するために限られた範囲でリフォームが可能です。特に、床面積200㎡以下の木造平屋はリフォームの柔軟性が高いケースが多いです。例えば、下記のような工事は認められています。

| リフォーム内容 | 実施可否 | ポイント |

|---|---|---|

| 外壁や屋根の補修 | ○ | 建築確認申請不要。老朽化対策や美観向上が目的なら可能 |

| キッチン・浴槽の交換 | ○ | 内装の設備更新は認められる |

| 構造を変えない間取り変更 | ○ | 壁の撤去や間仕切り設置は可 |

| 増築・二階建て改造 | × | 建築確認が必要になるため原則不可 |

リフォーム費用の一部補助金が活用できる場面もあるため、地方自治体の制度を確認してください。法改正後は、建物の安全性確保を前提とした改修が重点化されています。

物件の用途転用と活用アイデア-賃貸経営、駐車場、トランクルーム、農園、店舗活用、太陽光発電など多彩な事例を紹介

再建築不可物件は新たな住宅への建て替えは難しいものの、柔軟な用途転用が可能です。需要の高い活用例として次のパターンが挙げられます。

- 賃貸経営

住居や事務所として貸し出すことで家賃収入を得る例が増えています。入居者も割安な賃料で借りられるメリットがあり人気です。

- 駐車場やトランクルーム運営

建物を解体して更地とし、駐車場やトランクルームに転用するケースも有効です。安定収益が期待でき、需要のある地域では特におすすめです。

- 都市型農園や貸し農地

家庭菜園や都市農園として利用し、近隣住民向けに貸し出す活用事例が増加しています。

- 小規模店舗や事務所への転用

カフェや小売店、アトリエなど非住宅用途にリフォームする事例もあります。

- 太陽光発電の設置

土地活用の一環として太陽光パネルを設置し、発電収入を得ている方もいます。

このような多彩な活用アイデアにより、資産価値の最大化とリスク分散が可能です。

再建築不可物件を再建築可能にするための現実的な方法-セットバック、位置指定道路、隣地買い上げなど実務的手段を深掘り

再建築可能にするためには、法的に認められた手続きが不可欠です。主な現実的手段を詳しく紹介します。

- セットバックの実施

幅員4m未満の道路に面している場合、敷地を後退させることで接道義務をクリアできます。セットバック部分は自己所有地でありながら道路扱いとなります。

- 位置指定道路の申請、整備

私道の場合、一定の条件を満たせば道路の位置指定申請が可能です。関係者との調整や費用負担が必要ですが、成功すれば接道義務が認められます。

- 隣地の買い上げによる接道確保

幅員・接道距離が不足している場合、隣接地の一部を取得し、法的な接道条件を満たす方法があります。交渉や費用が発生しますが、根本的な解決策の一つです。

| 手法 | メリット | 留意点 |

|---|---|---|

| セットバック | 比較的スムーズに実施可能。コストが低め | 建物の有効敷地が減る |

| 位置指定道路申請 | 接道条件を根本から改善できる | 関係者協力や行政との調整が必須 |

| 隣地買い上げ | 法的に最も確実な解決 | 購入費用や隣地所有者の同意が必要 |

再建築不可物件の将来的な活用や売却の可能性を広げるためには、信頼できる専門家の調査とアドバイスが欠かせません。各手段の可否やコスト、メリット・デメリットを事前にしっかりと把握してください。

再建築不可物件の購入前に知るべき重要ポイント

購入時の法的チェックリストと調査方法-自力で確認すべきポイント、専門家活用法解説

再建築不可物件を購入する前には、建築基準法に基づく接道義務や土地の権利関係など、法的な確認が特に重要です。自分で確認する際は公図や登記簿、役所の都市計画課での聞き取りが有効ですが、一部の法制限や私道の通行権などは専門性が高いため、不動産会社や行政書士へ相談することが推奨されます。以下のチェックリストを活用することで、大きなトラブルを回避しやすくなります。

| チェック項目 | 確認内容 |

|---|---|

| 道路への接道幅 | 幅員4m以上の道路に2m以上接しているか |

| 権利関係 | 土地・建物の登記内容や持分の確認 |

| 私道負担・通行権 | 私道の場合は通行・掘削権の有無 |

| 市街化調整区域か否か | 土地の用途地域や建築規制 |

| 建築基準法その他の制限 | 建て替えや増改築ができる条件の確認 |

専門家へ依頼すれば短期間で法的リスクや資産価値を正確に判断でき、後悔のない判断につながります。

住宅ローン・現金購入・特殊ローンの違いと実情-ローン可否の条件やリフォームローンの制度を詳述

再建築不可物件は原則として多くの金融機関で住宅ローンが利用できません。理由は、担保価値が著しく低いと評価されるためです。そのため、現金購入が一般的ですが、近年は一部金融機関で「リフォームローン」や「特殊ローン」が適用できるケースもあります。主な違いと利用可否は下表をご覧ください。

| 購入方法 | 融資の可否状況 | 利用時の注意点 |

|---|---|---|

| 一般的な住宅ローン | 不可の場合が多い | 建築不可の土地は審査対象外 |

| 現金 | もっとも確実 | 資金準備の必要あり |

| リフォームローン | 物件価値・用途次第で可能 | 工事内容や建物条件により厳しく審査 |

| 専門業者の提携ローン | 一部で対応あり | 利用範囲が限定され、金利が高めになることも |

住宅ローン審査の突破事例として、内外装のスケルトン改修やコンテナハウス設置によるリフォームプランと合わせて申請する方法もありますが、難易度は高く慎重な計画が不可欠です。

購入失敗を防ぐ体験談と注意点-実際の失敗・成功事例による具体的な教訓共有

再建築不可物件の購入で失敗しがちなパターンとして「将来的な再建築や売却を見込んでいたが、道路幅や市街化調整区域規制で不可能と判明」「私道への通行権が明確でなく利用できなくなった」などがあります。また、希望していた大規模リフォームが法律上実施不可だった、住宅ローン審査が通らないといった事例も非常に多いです。

主な注意点をリストアップします。

-

購入前の法的制限や将来的な用途について念入りに確認する

-

売却時の資産価値低下や流動性の低さを理解しておく

-

専門家や経験者の意見を事前に聞き、リスクを明確にする

-

リフォームや利用方法に制限がある点を考慮し、想定外の費用発生に備える

一方で、「安価な購入と最小限のリフォームで賃貸運用に成功」「古民家リノベーションで独自性ある物件として価値を高めた」といった成功事例も存在します。ポイントは法的・物理的制約を正しく把握し、現実的な活用プランを立てることです。

再建築不可物件の売却・処分戦略と実務ノウハウ

市場相場の現状と売却タイミング判断-売却しやすいケースとタイミングを具体的に示す

再建築不可物件は、通常の不動産よりも市場価格が低く流動性にも課題があります。しかし、特定のタイミングや条件下ではスムーズな売却が期待できます。例えばリフォーム済や立地が良い物件、土地活用しやすい形状の場合は、投資家や事業用目的のニーズも高まります。一般的に、以下のようなケースで売却がしやすくなります。

-

人気エリアや都市部の物件

-

更地活用が見込める土地

-

低価格帯で収益運用を考える買主がいる場合

タイミングとしては、年度末や住宅ローン控除の適用時期、リフォーム補助金の制度変更前後も需要が高まる傾向があります。市場動向や自治体の補助政策にも注目し、好機を逃さない戦略が大切です。

売却成功の秘訣と業者活用術-口コミ・実績比較紹介や価格交渉の方法まで詳しく

再建築不可物件の円滑な売却には、実績ある不動産会社や専門の買取業者を選ぶことが重要です。口コミや過去の取引実績、査定価格の比較は欠かせません。専門業者は法的制約や活用提案にも通じており、スムーズな取引が可能です。

下記のポイントを意識するのが効果的です。

-

買取業者や不動産会社の実績を比較し、信頼できるパートナーを選ぶ

-

無料一括査定サイトで相場感を確認し、極端な値引き交渉には根拠を求める

-

登記や土地調査などの事前準備を済ませ、簡易リフォームでイメージUPを図る

価格交渉では「現状売却」「リフォームコスト考慮」などを根拠に柔軟に対応し、納得できる条件を引き出しましょう。

| 比較項目 | 不動産会社 | 専門買取業者 |

|---|---|---|

| 販売力 | 高い(一般流通可) | 即時現金化が得意 |

| 価格 | 市場相場ベース | 相場やや低め |

| 取扱スピード | 手続きに時間がかかることも | 最短即日現金化も |

| 法律知識 | 一般的な不動産知識 | 再建築不可特有の法知識 |

| アフターケア | サポート体制に差がある | トラブル対応に強い |

売却後の税務・手続きに関するQ&A-相続・譲渡税などの基本情報を分かりやすく整理

売却後の税務・手続きは慎重な対応が求められます。再建築不可物件の場合も、譲渡所得税や住民税、固定資産税の清算が発生します。相続が絡む場合は、遺産分割協議や名義変更も必要です。

よくある質問を以下にまとめます。

| 質問 | 回答 |

|---|---|

| 売却時にかかる税金は? | 譲渡所得税・住民税が課税。取得価格や経費、所有期間により異なるため事前に確認が大切。 |

| 売却後に固定資産税はどうなる? | 売却成立後、引渡し日までの按分額を精算。残りは買主負担となるのが一般的。 |

| 相続で取得した場合の留意点は? | 相続登記や名義変更が必須。遺産分割協議書も必要となる。相続税の評価額も通常より低めとなる傾向。 |

| 売却後に残る手続き・書類は? | 所有権移転登記・税金の申告・自治体への届出等が必須。書類の保管や不明点は専門家相談が安心。 |

安心して手続きを進めるためにも、税理士や司法書士などの専門家の活用が有効です。細かい条件や必要書類もケースごとに異なるため、最初に確認してから進めましょう。

再建築不可物件の住環境・管理の実践ガイド

インフラ・環境面でのチェックポイント-雨水処理、電気設備など必須確認事項を掘り下げ

再建築不可物件では、建物の建て替えができないため、現状のインフラの品質や管理状況が長期的な住環境の快適性を大きく左右します。特にチェックしておきたいインフラ・設備面は以下の通りです。

| チェック項目 | 詳細内容 | 専門家のアドバイス例 |

|---|---|---|

| 雨水・汚水処理 | 敷地内の排水状況、下水接続・浄化槽の有無など | 排水の流れが悪い箇所は早期修繕を |

| 電気・ガス・水道 | 老朽配管や電気設備の動作、ガスの供給状況 | 定期検査・メンテナンス推奨 |

| 給排水設備 | 水漏れや配管のサビ、漏水チェック | 目視と計器で定期点検を |

| 通風・採光 | 小窓や換気口の詰まり、室内の湿度・カビの有無 | 換気経路の確保が重要 |

必要に応じてプロのリフォーム会社へ相談し、老朽化した設備や配管の改修を検討することが快適な居住環境の維持につながります。再建築不可ならではの配慮として、雨水の流れや敷地境界部分も見落としなく管理しましょう。

長期維持管理の秘訣と日常注意点-継続的な修繕・予防保全の方法を紹介

再建築不可物件は、一度構造に大きな問題が発生すると抜本的な建て替えができないため、こまめな日常管理と計画的な修繕が資産価値と快適性を守る鍵となります。

長期維持管理の要点

-

定期的な外壁や屋根の点検、補修

-

給排水管や電気配線の老朽化確認と部分的な取り替え

-

雨漏り・シロアリ・カビの発生チェック

-

配線・ガス・水周りは専門業者によるメンテナンス

日常の注意ポイント

-

ゴミや落ち葉による排水溝の詰まりを防ぐ清掃

-

敷地内の樹木は根腐れや倒木リスクに注意

-

少しの異変もすぐに対処、専門家へ相談

以下の表のような管理スケジュールを作成し、リフォーム・修繕は早め早めに動くことが安心の秘訣です。

| 管理項目 | 頻度 | チェック・対策内容 |

|---|---|---|

| 屋根・外壁点検 | 年1回 | ひび割れや雨漏りの有無を確認 |

| 配管・設備点検 | 半年~1年 | サビ、詰まり、漏水防止 |

| 室内換気と清掃 | 毎月 | カビ・湿気・ごみ残りの除去 |

| 排水・雨樋の清掃 | 季節ごと | 詰まりやすい時期前に必ず漂白・清掃 |

| 専門業者メンテナンス | 2~3年に1回 | 設備更新や老朽部分の本格メンテナンス |

トラブルを未然に防ぎ、住環境の安全と資産の保全につなげる実践的な管理を行うことが大切です。長く安心して暮らすためにも、日常の小さな気づきを見逃さず、適切なプロのサポートを受けることをおすすめします。

再建築不可物件に関する専門的Q&A集

再建築不可物件の法改正に関わる最新動向-法改正ポイントと影響解説

2025年の建築基準法改正により、再建築不可物件を取り巻くルールや運用が一部見直しされます。改正の主なポイントは次の通りです。

| 法改正ポイント | 影響内容 |

|---|---|

| 接道義務の再確認 | 幅員4メートル以上の道路に2メートル以上接道しなければ新築不可という基本は維持。ただし、過去の建築確認時にグレーだった物件も再確認が必要に。 |

| 特定行政庁の裁量拡大 | 狭あい道路の拡幅計画や不動産取引の透明性が強化。例外規定の適用がより明確になり、事前相談が重要に。 |

| 道路認定・申請手続きの厳格化 | 私道や既存道路の認定方法が統一され、行政への事前調査・相談の重要性が増している。 |

このような背景から、再建築不可物件を購入した場合のリフォームや再利用、解体後の土地活用などにも直接影響します。特に既存不適格物件の扱いはより厳しくなり、事前の調査や自治体との対話が不可欠です。

再建築不可物件を将来的に扱う場合は、今まで以上に「なぜ再建築不可とされるのか」「どのような法的根拠があるのか」を理解したうえで判断することが求められます。

トラブル発生時の相談先と専門家案内-公的機関や専門家連携窓口の紹介も盛り込む

再建築不可物件でトラブルや不明点が生じた場合、信頼できる公的機関や専門家のサポートを利用しましょう。下記に代表的な相談先を一覧にまとめました。

| 相談先 | 相談内容例 |

|---|---|

| 市区町村の建築指導課 | 建築基準法の適用、接道義務・既存不適格の確認など |

| 不動産取引専門の弁護士 | 契約トラブル、権利関係や売買時の法的リスク診断など |

| 不動産鑑定士・宅地建物取引士 | 価格査定、売却・購入時の評価、利用プラン策定サポート |

| 民間の不動産コンサルティング会社 | 活用方法の相談、リフォーム・コンテナハウス設置など |

| 司法書士 | 相続時の名義変更、権利関係整理など |

再建築不可物件は、特有の法的制限や資産価値の問題を抱えるため、専門的な知識や経験が求められます。トラブルを未然に防ぐためにも、購入前や所有後でも、必ず専門家に相談し、複数の情報源を比較しながら慎重に検討することが重要です。

リフォーム、解体、売却、相続などケースごとに最適なサポート窓口を活用し、安心して所有・活用を進めてください。