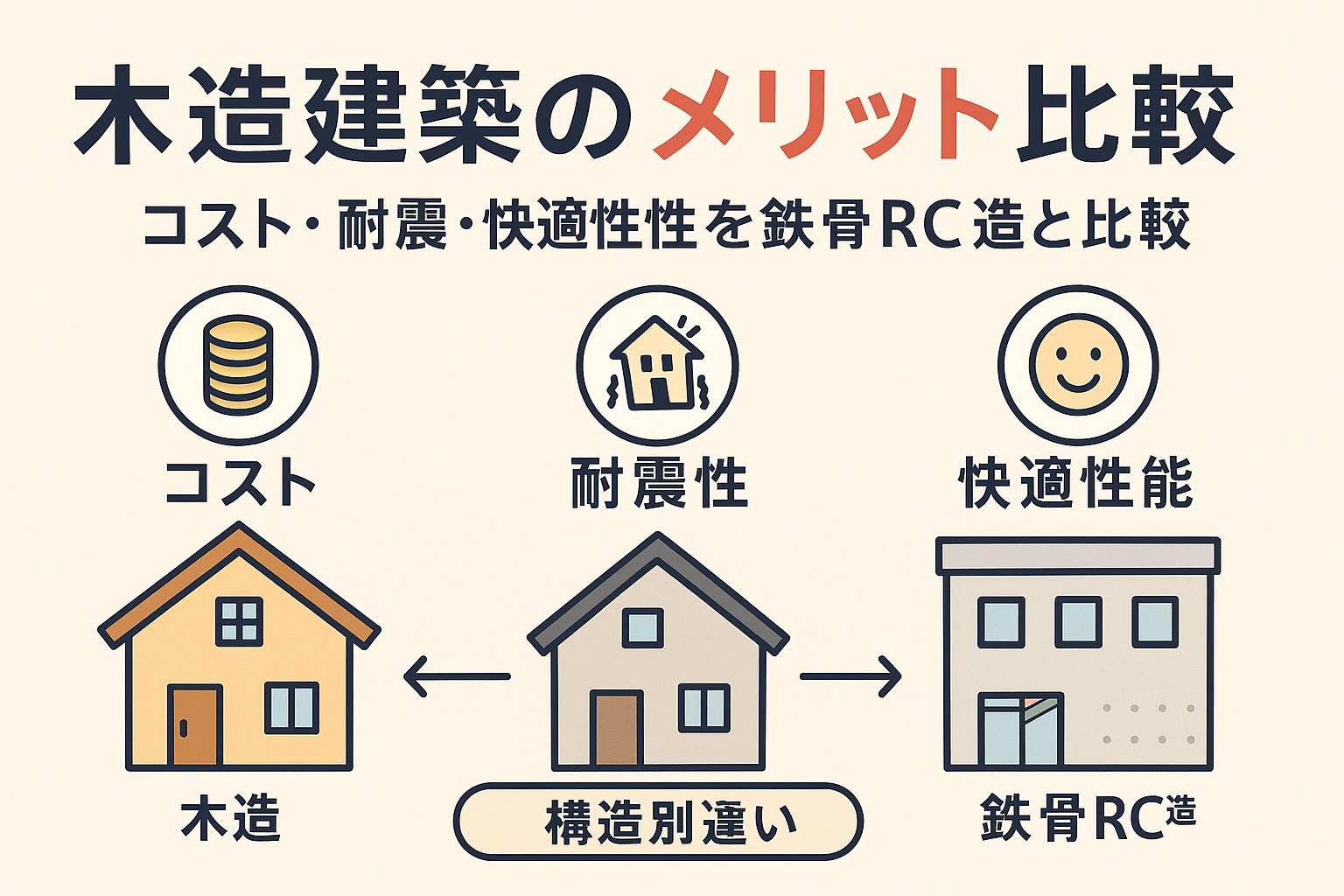

「木造建築の良さは本当に実感できるのか」「鉄骨やRCよりも何が有利?」と感じている方へ。比較検討を始めたとき、もっとも気になるのは費用や耐震性、そして日々の住み心地ではないでしょうか。

実は、日本の新築住宅の【約58%】が木造で建てられており、その割合は年々安定して推移しています。木造住宅の平均建築費は、鉄骨造に比べて【1坪あたり約15万円安い】という公的データも。さらに、CLTやツーバイフォーなど現代木造工法の普及で、工期が最大で30%短縮・基礎工事コストも抑えられるようになりました。

その一方、「寒いのでは」「耐久性が不安」といった疑問も少なくありません。しかし、木材の断熱性能はコンクリートの約10倍で、含水率調整による快適な住環境も科学的に証明されています。新しい技術や断熱材の進歩により、騒音対策や長寿命化にも大きな改善がなされています。

万一改善策を知らずに選んでしまうと、不必要な出費や後悔につながることもあります。【今、木造建築はどう進化し、どこまで暮らしに価値をもたらすのか】――そのメリットと真価を知ることで、きっとあなたの選択基準も大きく変わります。

「本当に自分に合った住まいを選びたい」。そんな方こそ、次からの徹底解説をぜひお読みください。

木造建築はメリットを最大化する選択肢となるのか:基本知識と現代的価値を徹底解説

木造建築の定義と歴史的背景 – 木造の特徴・日本における伝統的建築様式を理解

木造建築とは、主要な構造部分に木材を用いた建築のことを指します。日本では古くから神社や寺院、民家に木造が採用され、湿潤な気候にも適応した技術が発展してきました。木材は調湿性能に優れ、季節ごとに快適な室内環境を保つ特性があります。また、木造建築はその柔軟性から地震に対してもしなやかな強さを持ち、長い年月を経ても多くの歴史的建造物が保存されています。木造の温かみや自然な質感は、現代人にも高く評価される理由の一つです。

現代の木造工法の種類と特徴 – 軸組工法、枠組壁工法(ツーバイフォー)、CLT工法の違いと適用シーン

木造建築にはさまざまな工法が存在します。

| 工法 | 特徴 | 主な用途 |

|---|---|---|

| 軸組工法 | 日本伝統の工法で、柱と梁を組み合わせる | 戸建て住宅、小規模建築 |

| 枠組壁工法 | 壁で建物を支える「ツーバイフォー」 | 共同住宅、耐震性重視のアパート |

| CLT工法 | 厚い木材パネルを積層させた大型構造で高い耐震性 | 中高層ビル、商業施設 |

軸組工法は間取り自由度が高く、個性的な設計に適しています。ツーバイフォーはパネル化された壁で施工期間が短縮でき、耐震・断熱面で優れています。近年注目のCLT工法は、環境負荷低減と高強度を両立し、都市部の新しい建築ニーズにも対応しています。

鉄骨造・RC造との基本構造比較 – 特徴・性能面での差異を専門的に解説

木造建築と鉄骨造、RC(鉄筋コンクリート)造は構造や性能が大きく異なります。

| 構造 | コスト | 耐震性 | 防音性 | 断熱性 |

|---|---|---|---|---|

| 木造 | 低い | 高い(技術進化により向上) | やや劣る | 高い |

| 鉄骨造 | 中 | 非常に高い | 良好 | 普通 |

| RC造 | 高い | 非常に高い | 優れる | 良い |

木造の強みは初期費用の安さと自然素材による快適な住環境です。鉄骨やRC造は耐久力や防音性で有利ですが、コストや設計の自由度で木造に劣ります。また木造は近年、構造用集成材や高性能断熱材の採用により耐久性と防音性が改善しています。それぞれの構造にはメリット・デメリットがあり、ライフスタイルやニーズに合わせて最適な選択肢を検討することが重要です。

木造建築はメリットを享受できる理由:コスト面の具体メリットと数値的根拠

建築費用の比較分析 – 木造 vs 鉄骨造・RC造のイニシャルコスト・維持費用を詳細に比較

木造建築は他の構造体として主流の鉄骨造やRC造(鉄筋コンクリート造)に比べ、初期費用と維持費が抑えられる点が大きな特徴です。特に、住宅建築における坪単価平均(税抜)は木造:約55万円、鉄骨造:約71万円、RC造:約78万円とされており、木造は約2割~3割のコストダウンが可能です。木材は現場への搬入も効率的であり、工事期間中の人件費や仮設費用も削減できます。

| 構造種別 | 坪単価(目安) | 耐用年数目安 | 維持管理のしやすさ |

|---|---|---|---|

| 木造 | 約55万円 | 30~40年 | シロアリ対策や部分補修が容易 |

| 鉄骨造 | 約71万円 | 40~60年 | 劣化部材の交換は高額 |

| RC造 | 約78万円 | 50~70年 | 大規模修繕が必要 |

木造住宅は構造上の簡便さからメンテナンスや修理もしやすく、部分的な改修も短期間かつ低コストで実施できます。

工期短縮と施工効率の実態 – 工場生産・プレカット技術による短工期メリットの解説

プレカット技術や工場生産による標準化が進んだ近年、木造住宅の着工から引き渡しまでの平均工期は約4~5ヶ月。これは鉄骨造・RC造が平均6~8ヶ月ほど要するのと比較し、1~3ヶ月もの工期短縮が実現されています。

-

プレカット工法の導入で現場作業がシンプルに

-

部材納入の効率化により無駄な待ち時間が発生しにくい

-

人件費や仮設設備費用の減少

工期の短縮は、資金回収を早められる点や施主の住み始め時期の調整がしやすいメリットにつながっています。特に賃貸や商業施設経営では早期入居や開業が可能な点が高く評価されています。

軽量性がもたらす基礎工事・設計面でのコスト削減効果 – 木材重量と基礎コストの相関

木造建築は構造が軽量であるため、基礎工事や地盤補強にかかるコストを大幅に圧縮できます。一般的に、木造住宅の総重量は鉄骨造やRC造の約1/3~1/5程度です。これにより基礎部分の仕様も簡素化でき、基礎工事費は約20%以上削減する事例も多く見られます。

-

軽量ゆえ軟弱地盤にも適応しやすい

-

大型重機の必要性が低減

-

設計自由度が高く、敷地を無駄なく活用できる

土地条件に制約がある場合でもコストを抑えて理想のプランを実現しやすいのが木造建築の大きな魅力といえるでしょう。

快適な住環境をつくる木造建築はメリットとなる性能を解説

調湿・断熱性能の科学的根拠と住み心地向上効果 – 木材の含水率調整機能と熱伝導率の比較

木造建築の大きな魅力は、木材自体が持つ優れた調湿性能と断熱効果にあります。木材は空気中の湿度を吸収・放出する性質があり、室内の湿度を一定に保ちやすいのが特徴です。これにより結露やカビの発生を抑制し、四季を通じて快適な室内環境を実現します。

また、木材の熱伝導率は鉄骨やコンクリートと比較して極めて低く、夏は熱気を遮断し、冬は暖かさを保ちやすいため冷暖房の効率化にも貢献します。下記は主要構造の熱伝導率の比較です。

| 材料 | 熱伝導率(W/mK) |

|---|---|

| 木材 | 0.12 |

| 鉄骨 | 50 |

| コンクリート | 1.6 |

この数値からも、木造住宅が外気温の影響を受けにくい理想的な住まいであることが分かります。

自然素材がもたらす健康メリット – VOC低減効果と心理的なリラックス効果の検証

木造建築は化学物質である揮発性有機化合物(VOC)の発生を抑えることができる点でも注目されています。自然素材を多用するため、アレルギーやシックハウス症候群のリスクが低い住まいづくりが可能です。

さらに、木の香りや見た目には人の心を落ち着かせる効果が科学的に認められており、居住者のストレス軽減やリラックス感の向上が期待されます。

-

実際の利点

- 木の香りによる自律神経の安定化

- 室内空気質の改善で長期的な健康維持

- アレルギーや喘息症状のリスク低減

自然が持つ癒やしの力が、自宅での暮らしをより豊かなものへと導いてくれます。

防音・気密性の技術的向上策 – 最新工法や素材改良による課題克服事例

木造建築は音漏れや気密性の点で不安視されがちですが、近年の技術進歩により課題克服が進んでいます。たとえば、ツーバイフォー工法や高性能断熱材・遮音シートを活用し、従来よりも高い防音・気密性能を実現しています。

| 対策 | 効果 |

|---|---|

| ツーバイフォー工法 | 面構造で音の伝搬経路を遮断 |

| 高性能断熱材 | 室内外の騒音・温度差を大幅軽減 |

| 遮音シート | 隣室への生活音・外部騒音を低減 |

こうした技術の進化で、木造アパートや戸建てでも静かな暮らしを実現することが可能です。気密性向上は冷暖房効率の向上にもつながり、省エネ住宅の普及にも貢献しています。

木造建築はメリットだけでなく耐震性・耐久性に対する誤解と科学的評価も重要

木造の耐震構造設計の仕組み – 柔軟性と吸震性能のメカニズム解説

近年、木造建築はその柔軟性と吸震性能が大きな注目を集めています。木材は粘り強く、地震の揺れに合わせてしなやかに動くため、構造全体でエネルギーを吸収しやすい特徴があります。この特性が、強固なコンクリートや鉄骨造と異なり、揺れの力を分散しやすい理由です。特にツーバイフォー工法は、壁全体で荷重を受け止めるため、耐震性が高く評価されています。

耐震性能に関しては木造ならではの工夫が進化しています。以下の技術が効果的です。

-

各部材同士を強固に連結し、揺れの力を逃がす

-

耐力壁や構造用合板で全体の強度を確保

-

ベースとなる基礎部分の補強

このような現代の木造住宅は地震に非常に強い造りとなっており、安全性の面でも十分信頼できる設計が施されています。

耐久性に関する主要課題とメンテナンス方法 – シロアリ、腐朽対策の最新技術と事例

木造建築の耐久性では、シロアリや腐朽が大きな課題ですが、近年はさまざまな対策が講じられています。最新の防蟻処理や防腐加工により、被害リスクは大幅に減少しています。

耐久性の向上に有効なポイントをテーブルにまとめました。

| 課題 | 主な対策方法 |

|---|---|

| シロアリ被害 | 土壌処理剤散布・木材防蟻処理・通気基礎採用 |

| 木材の腐朽 | 防腐処理木材の使用・床下換気・適切な雨仕舞設計 |

| 湿気や結露の発生 | 断熱・気密施工、調湿材の採用 |

また、定期的な点検や適切なメンテナンスを行うことで、被害を未然に防ぐことができます。年に一度の専門業者による点検や床下チェックは長寿命化のカギです。

長寿命住宅としての実現可能性 – 定期的なリフォームと耐用年数データ

木造住宅は適切なメンテナンスさえ行えば、長期間住み続けることが可能です。国土交通省のデータによれば、木造住宅の平均耐用年数は30~40年と言われていますが、近年は50年以上を目指す設計やリノベーションも浸透しています。

長寿命化のためには、以下の点が重要です。

- 定期的なリフォームや外壁塗装

- 内部構造や設備の更新

- 屋根・外壁などの防水性能維持

これらを実施することで、現代の木造住宅は一世代どころか、世代を超えて受け継ぐことも十分可能です。性能維持と資産価値の両立を実現したい方にとって、木造は選択肢として有力です。

木造建築はメリットに加え環境貢献と持続可能性評価でも注目

木材のカーボンストック効果とCO2削減量の定量データ – 吸収・貯蔵メカニズムと環境負荷比較

木造建築は、建物に使用する木材を通じて大気中のCO2を長期間固定できるという大きな環境的メリットがあります。木材は成長過程で二酸化炭素を吸収・貯蔵し、伐採後もそのカーボンを内部にストックし続けます。たとえば、1立方メートルの木材は約0.9トンのCO2を固定するとされています。

木造・鉄骨・RC造の建築で発生するCO2排出量の比較

| 構造種別 | CO2排出量 (kg/㎡) | 主な由来材料 |

|---|---|---|

| 木造 | 約100 | 木材 |

| 鉄骨造 | 約200 | 鉄骨、鋼材 |

| RC造 | 約250 | 鉄筋、コンクリート |

近年は木材建築への転換が脱炭素社会の実現に寄与すると注目されています。工法により差はありますが、コンクリートや鉄骨と比較して木造の環境負荷は明らかに低く、カーボンニュートラル推進に直結する素材です。

森林管理と持続可能な木材利用の仕組み – FSC認証や国産材活用促進の意義

適切な森林管理のもとで調達された木材を利用することで、環境への負荷を最小限に抑えるとともに、森林資源の再生産を促進できます。世界的に重要視されているのがFSC認証やPEFC認証の取得です。これらの認証取得木材は、違法伐採の撲滅・生態系保護・地域経済の活性化など多くの社会的メリットにつながります。

また日本国内でも、国産材を積極的に利用する動きが広がっています。国産材活用は輸送過程のCO2削減だけでなく、管理しやすい森林サイクルの構築や林業振興にも直結します。

-

FSC認証木材の利用メリット

- 適正管理された森林資源の維持

- 生物多様性の保全

- 違法伐採の防止

- 地域社会への経済的波及効果

森林認証を受けた木材を積極的に選ぶことは、個人・企業を問わず持続可能な社会づくりへの第一歩となります。

脱炭素社会・SDGsにおける木造建築の役割 – 関連法規と政策動向の概説

木造建築は、持続可能な森林資源の利用促進とカーボンニュートラル社会の実現を両立させる上で、今後も注目される建築分野です。日本では「脱炭素社会の実現に資する等のための建築物等における木材の利用の促進に関する法律」などが整備され、公共建築物の木造化や木材利用推進が進められています。

SDGsの「陸の豊かさも守ろう」「気候変動対策をとろう」などの目標とも密接にリンクし、木造建築の普及は地球環境保全・経済の地域循環・暮らしの快適性向上に貢献しています。今後も建築・住宅選びの視点で、木造の持つ社会的な価値に注目が集まるといえるでしょう。

用途別にみる木造建築はメリットとデメリットのいずれも存在する

住宅(戸建て・二世帯)としての木造の魅力と留意点 – 快適性、メンテナンス、資産価値面の考察

木造住宅は、高い断熱性と調湿効果を持つため、一年を通じて快適な住環境を実現しやすい点が特徴です。住宅そのものの軽量性により、地震時の揺れへの強さも評価されており、木造ならではの自然素材の温もりや健康的な空間が得られます。メンテナンス面では築年数による資産価値の変動はありますが、定期的な点検や防蟻・防腐対策を行えば長期にわたり快適さを保てます。

以下は木造住宅のメリット・留意点の比較です。

| 項目 | メリット | 注意点 |

|---|---|---|

| 快適性 | 優れた断熱・調湿で快適 | 高気密化対策には換気の工夫が必要 |

| メンテナンス | 構造の単純さで改修や増築が容易 | 定期的な防蟻処理と点検が必須 |

| 資産価値 | 手入れ次第で長持ち、売却も比較的しやすい | 築年数による資産評価の低下が早い場合も |

アパート・賃貸住宅の木造利用 – 音漏れ問題の科学的検証と対策例

木造アパートや賃貸住宅では、「音漏れ」に悩む声が多く、気密性や防音対策の有無が重要です。構造上、壁や床の遮音性がRCや鉄骨より劣る傾向があり、生活音が気になる場面が想定されます。ただし、最新の工法では防音材やツーバイフォー(2×4)工法の採用によって防音性能の向上が進み、ストレスの軽減が期待できます。

木造アパートと他構造の音漏れ特性をまとめました。

| 特徴 | 木造 | 鉄骨 | RC |

|---|---|---|---|

| 遮音性(一般) | やや低い | やや高い | 高い |

| 音漏れ対策 | 二重窓・防音材施工が有効 | 重量床材・防音カーペット | 壁・床の厚みで軽減 |

| 一人暮らしの適正 | 家賃が割安、最新対策物件で安心 | 断熱面や費用要注意 | 費用や築年数でバランス検討 |

一人暮らしや女性も多く住む木造アパートでは、物件選びの際に防音構造や施工内容の確認が重要です。

大規模木造建築(ビル・商業施設)の技術革新 – CLT採用事例や工業化建設モデル紹介

近年の木造技術は大幅に進化し、CLT(直交集成板)や工業化建築の導入で大規模なビルや商業施設でも木造建築が選ばれるケースが増えています。木材の再生可能性やカーボンニュートラル実現といった環境負荷低減が国際的にも注目され、SDGsにも合致した建築手法として推進されています。

CLT採用による効果と事例を以下にまとめました。

| 項目 | 内容 |

|---|---|

| CLTの特徴 | 高強度・高耐火・高断熱で設計自由度が高い |

| 事例 | 中高層オフィスビル・学校・店舗など大規模施設で採用拡大 |

| 環境負荷低減 | 木材利用でCO2固定、脱炭素化に大きく貢献 |

木造の新技術はコスト管理と環境配慮を両立しつつ、心地よい空間を提供する点で高く評価されています。

木造建築はメリットを比較評価表と選択基準で明確に!

主要構造別の性能比較表 – 価格、耐震・断熱・防音・環境負荷を定量的に比較

住まいの選択で迷われている方には、木造・鉄骨造・鉄筋コンクリート(RC)造の違いを一目で比較できる表が役立ちます。主な構造ごとに、価格面や耐震性、断熱性、防音性、環境負荷といった重要ポイントを整理しました。

| 構造 | 価格 | 耐震性 | 断熱性 | 防音性 | 環境負荷 |

|---|---|---|---|---|---|

| 木造 | 低い | 高い(現代工法) | 高い | やや弱い | 最も低い(再生可能) |

| 鉄骨造 | 中程度 | 高い | 中程度 | 中程度 | 中程度 |

| RC造 | 高い | 非常に高い | 非常に高い | 高い | 高い(CO2排出多い) |

-

木造は建築コストが抑えられ、最新の枠組工法やツーバイフォー工法で十分な耐震性を実現。断熱・調湿性が優れて快適な住環境をつくりやすい一方、防音面は対策が重要です。

-

鉄骨造は費用面・性能面でバランスが取れていますが、断熱や遮音には追加工事が求められる場合があります。

-

RC造(鉄筋コンクリート造)は最も堅牢で遮音性・断熱性も秀逸ですが、コストや環境負荷が課題となります。

これらの違いを把握することで、ニーズに合った構造選びがしやすくなります。

目的別に最適な構造を選ぶポイント – コスト重視・環境配慮・耐久性優先など選択指標の明確化

どの構造が最適かは、目的とライフスタイルにより大きく異なります。以下の指標を参考に選択すると失敗が減らせます。

1. コスト重視の方

- 初期費用、維持コスト、リフォーム費用の安さを求める場合は、木造がおすすめです。土地代や施工期間の短縮も関連コスト削減につながります。

2. 環境配慮志向の方

- 脱炭素社会やSDGsへの関心が高い場合、CO2の排出量が少なく再生可能な素材を活用する木造建築が最適です。カーボンニュートラルに貢献しやすい特徴があります。

3. 耐久性や防音性重視の方

- 長期的な耐久性や防音性を考えるならRC造や鉄骨造も有力です。特に賃貸アパートや商業施設では遮音性が強みとなります。

4. 一人暮らしや女性の防犯対策

- 防音・耐震性・セキュリティを考慮しつつコストを抑えたい場合、新しい木造アパートや木造住宅でも最新の防音・耐震技術を取り入れている物件を選ぶのが安心です。

選択時は、自分が何を最重視するかを明確にし、複数の構造を比較検討してください。

ポイントを押さえることで、自分にぴったりの住まい選びができるはずです。

木造建築はメリットについてユーザーが抱く疑問と再検索ワードに対する回答

木造建築の「ダメな理由」論点の検証 – 一般的な誤解と科学的根拠による反論

木造建築は「地震に弱い」「耐久性が心配」などダメと言われることがありますが、最新の構造技術や木材加工法により、多くの一般的な誤解は事実と異なります。特に日本で主流の在来工法やツーバイフォー(2×4)工法では、耐震性が大幅に向上しています。数値で比較しても、現行の耐震基準を満たす木造住宅は震度6強の地震にも十分耐えうる性能を持っています。

さらに、適切な防腐処理と換気設計により、耐用年数数十年以上を実現している事例が多くあります。以下は主要な「ダメな理由」と現実の対策・実績をまとめたテーブルです。

| 誤解点 | 現実の対応例 |

|---|---|

| 地震に弱い | 最新の耐震設計で震度6強でも倒壊しない |

| シロアリ被害を受けやすい | 防蟻処理・材種選定・基礎周りの通気対策で長寿命 |

| 耐火性が低い | 厚みある柱や石膏ボード併用で火災対策も強化 |

木造住宅の寒さ・騒音・メンテナンスに関する実態解説 – 最新技術による改善例の紹介

木造住宅は「冬寒い」「音漏れがひどい」という印象を持たれがちですが、近年の建築技術の進歩により、これらの弱点も大きく改善されています。断熱材や高性能サッシの採用で、外気の温度に左右されにくい快適な空間が実現されています。また、専用の防音材や二重床構造により、音漏れへの対策も進んでいます。

メンテナンスについても、外壁材や屋根材に耐久性の高い素材を選ぶことで、長期にわたり美しさと快適さを保てます。

主な改善ポイントは以下のとおりです。

-

高性能断熱材で外気の熱や冷気を遮断

-

機密性の向上で冬の寒さを大幅に軽減

-

二重床・防音ドアによる音漏れ防止対策

-

外壁・屋根材の進化でメンテナンスサイクルを延長

「木造アパートやめとけ」などの再検索ワード背景を解説 – トラブル事例・対策方法・選び方指針

「木造アパートやめとけ」「木造賃貸 デメリット」などの再検索が多い背景には、防音性やプライバシー、シロアリや結露に対する不安があります。しかし、建物の新しさや工法、施工会社の選定によってはこれらの問題は大きく変わります。

入居時の選び方ガイド

- 新築か築浅を選ぶ:最新基準の断熱・防音性能が標準装備

- 現地見学を必ず実施:床や壁の厚み、設備状況を確認

- 管理会社や口コミをチェック:トラブル対応や評判も重要

主なトラブルと対策

| トラブル例 | 有効な対策 |

|---|---|

| 音漏れ | 壁厚・二重サッシ・防音材の有無を現地で確認 |

| シロアリ・腐朽 | 防虫処理や施工記録をチェック |

| 結露・カビ | 断熱材の性能や換気計画を確認 |

多くの木造アパートは、構造や設備次第で快適に暮らせることが多いので、選び方と確認ポイントを踏まえたうえで検討するのがおすすめです。

最新技術・法規で木造建築はメリットをさらに拡大できる!将来展望の専門的解説

CLTやハイブリッド工法の最新動向とメリット – 技術革新が解決する課題と普及の可能性

木造建築では、CLT(直交集成板)やハイブリッド工法などの最新技術の普及が進んでいます。これらの工法は、従来課題とされていた耐震性や耐火性、耐久性を大幅に向上させながら、大型の中高層建築や商業施設にも木材利用の可能性を広げています。鉄骨やコンクリート構造とのハイブリッド化により、建築コストと性能のバランスを最適化できる点も強みです。

下記の表は主な最新工法の特徴とメリットをまとめたものです。

| 技術 | 特徴 | 期待される効果 |

|---|---|---|

| CLT | 板を直交方向に積層し高強度化 | 大型建築への利用拡大、施工期間短縮 |

| ハイブリッド工法 | 木材+鉄骨・コンクリート組合せ | 耐震・耐火性アップ、省資源 |

| 制振・免震技術 | 新素材や制振装置の活用 | 地震被害リスク軽減、安全性向上 |

近年では環境配慮や脱炭素社会の実現にも貢献するとして、こうした技術革新による木造建築のメリットはさらに拡大しています。

建築関連の新法規・助成制度の現状 – 木造建築促進に関わる政策のポイント解説

建築分野における木造化の促進は、国や自治体による法規・助成制度の充実によって加速しています。たとえば「建築物等における木材の利用の促進に関する法律」は、公共建築物や中高層建築の木造率向上を推進し、木造建築の幅広い用途展開を後押ししています。

主な政策と助成内容は、以下の通りです。

| 制度・政策名 | 内容 |

|---|---|

| 建築物等における木材の利用の促進に関する法律 | 公共建築物などで木材利用優先と義務付け |

| SDGs・カーボンニュートラル関連の助成 | 木質化推進、小規模~大型物件での補助金 |

| 各種自治体による省エネ・地域材活用への補助 | 断熱・省エネ性能向上や地産木材の利用支援 |

こうした法改正や制度拡充により、木造建築への信頼性や採用意欲が高まり、持続可能な市場発展につながっています。

木造建築はメリットを核とした将来性と市場動向 – 環境・経済の視点での展望予測

木造建築は環境負荷の低減や脱炭素社会への貢献が注目されており、SDGsの目標達成にも大きく寄与します。また、コスト面でも鉄骨やRC構造より低コストで建築・メンテナンスしやすく、生活者や事業者からの需要が年々拡大しています。

木造建築市場の今後の主な展望をリストにまとめます。

-

カーボンストック効果で温暖化対策の一翼を担う

-

構造計算・CLT等の普及で高層・大型物件の木質化が加速

-

地域材活用や地元経済活性化と連動したプロジェクト増

-

賃貸・一人暮らし向け物件や新築住宅での人気上昇

-

防音・耐震・断熱性能のさらなる普及・進化

このように、木造建築のメリットは今後も拡大が期待され、環境的・経済的両面から市場全体の拡大が続くと予測されます。